【ワークショップ】土器づくり見学・どんぐり潰し・縄文マグネットづくりなどなど(犢橋貝塚)

【縄文しおり】

縄文土器づくり見学

縄文土器づくり見学会では、ちょうど100年前の今日(1925年10月25日)に、犢橋貝塚から出土した遺物を作っているらしい。その際、出土した遺物が以下の2つ。安行1式の深鉢(縄文後期)と土板。土版は見た目がかわいいし、簡単に作れそうだから、今度トライしてみよう。

【深鉢と土版】

使っている粘土は、実際に使われていた粘土に近いモノらしく、粘土と土をブレンドして作ったもので、砂を30%くらい混ぜているらしい。そうしないと割れてしまうらしい。実際に土器を焼くと元に比べて15%くらいは縮むらしいので、土器を形成する際は少し大きめに作るのがポイント。

尚、かわいい土版は今のスポーツセンターの辺りで出土した遺物らしい。

クルミ割り体験

今回挑戦したクルミは「オニグルミ」という種類のクルミで、クルミの中でも硬い種類のクルミらしく、上手く割れるとハート型に割れるらしい。名前の由来はクルミの頭の部分にある角で、角が生えているから「オニグルミ」という名前になったらしい。

割る際のポイントは、頭の角ではなく「鬼のお尻に強力な一撃を加えること」だそうで、一撃で破壊することも可能らしい。素手でやる際は手を撃たないように注意。

石器の切れ味体験

黒曜石の切れ味体験、良い位置で切るとカッターみたいにスッと切れる。今回カッターとして使った黒曜石の場合、角ではなく横っちょで切ったらスッと切れる感じだった。縄文時代に紙はないけど、この切れ味だったら草とか麻紐とかも切ることが可能だったと思われる。

そういえば、佐倉班だったか四街道班だったかに、石が大好きなおばちゃんがいたっけ、黒曜石の切れ味体験とか喜びそう。

どんぐり潰し体験

どんぐり潰し体験。どんぐりと言えば、中に虫が入っているイメージだったけど、新鮮などんぐりだと大丈夫そう。

割るコツとしては、外の殻を石でいったん砕き、そのと硬い皮を剥いてから、石でゴリゴリすりつぶす感じ。味は思っていたよりも甘い。というか普通に甘くて美味しかった。確かにこれでクッキーとか作ったら美味しそうだと思った。ちょっとマジで作ってみたくなった。

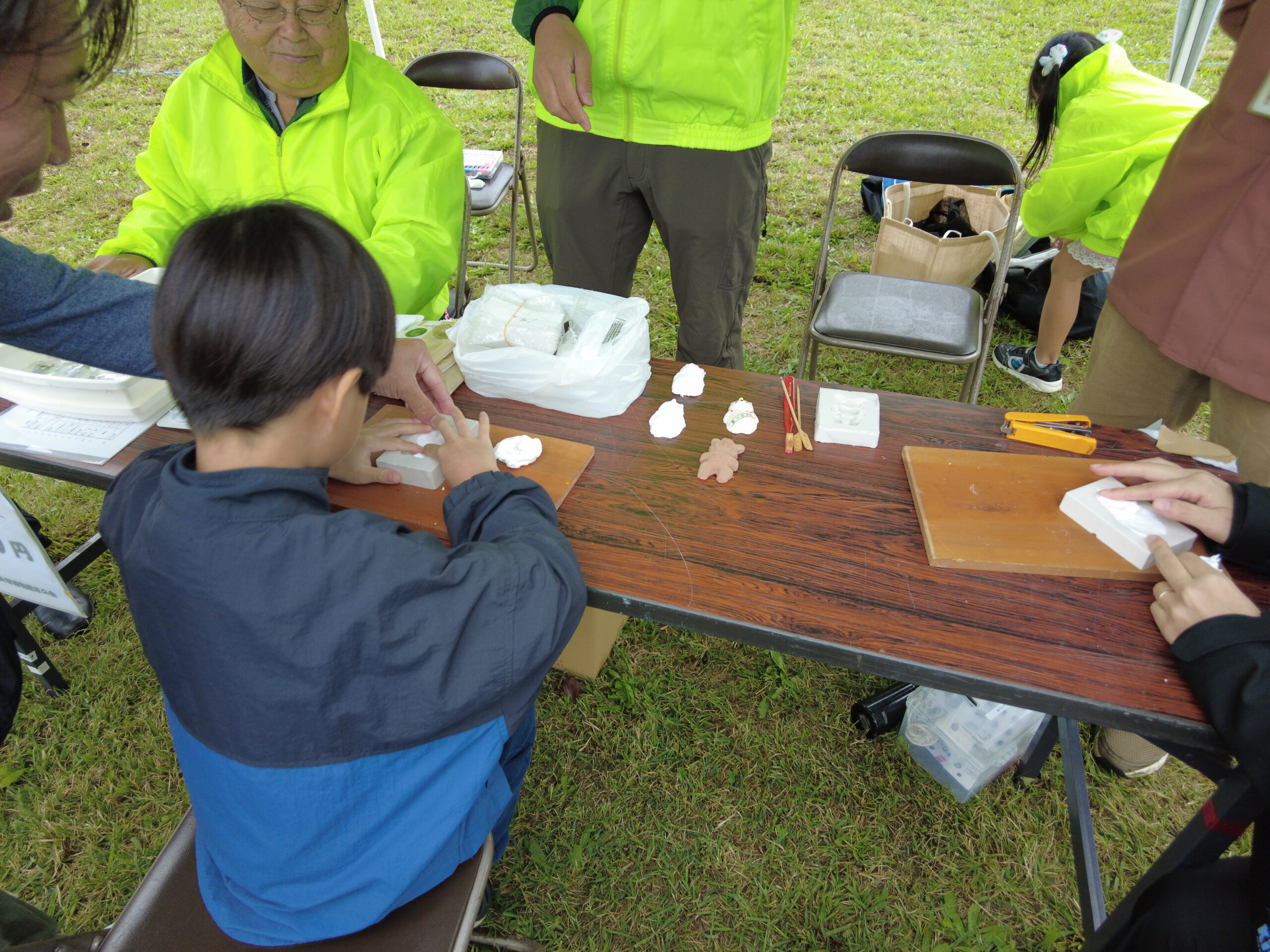

縄文マグネットづくり体験

粘土を使って「かそりーぬ」と「みみずく土偶」のマグネットづくり。かそりーぬは加曾利貝塚のマスコット犬。頭に加曾利E式土器を被りイボキサゴの首飾りを付けたワンコ。

材料はダイソーでも売っている紙粘土と土器風粘土とマグネットなので、型さえあればいくらでも量産可能。ただし、肝心の型が加曾利貝塚に代々伝わる秘伝の型なので、型が手に入らない。たくさん量産出来たら、拠点のマグネットにピッタリだったんだけど残念。