【展示解説会】加曾利貝塚の土器と編年(加曾利貝塚)

加曾利貝塚では、オレンジのベストを着ているボランティア解説員の方が、加曾利貝塚や縄文時代の生活など、様々な解説を無料でしてくれるということだったので、飛び込みでお願いしてみました。

尚、一人でガイドさんを占有できるという神展開、解説を軽くまとめてみたので、動画でも文章でもどうぞ!

Contents

加曾利貝塚の土器

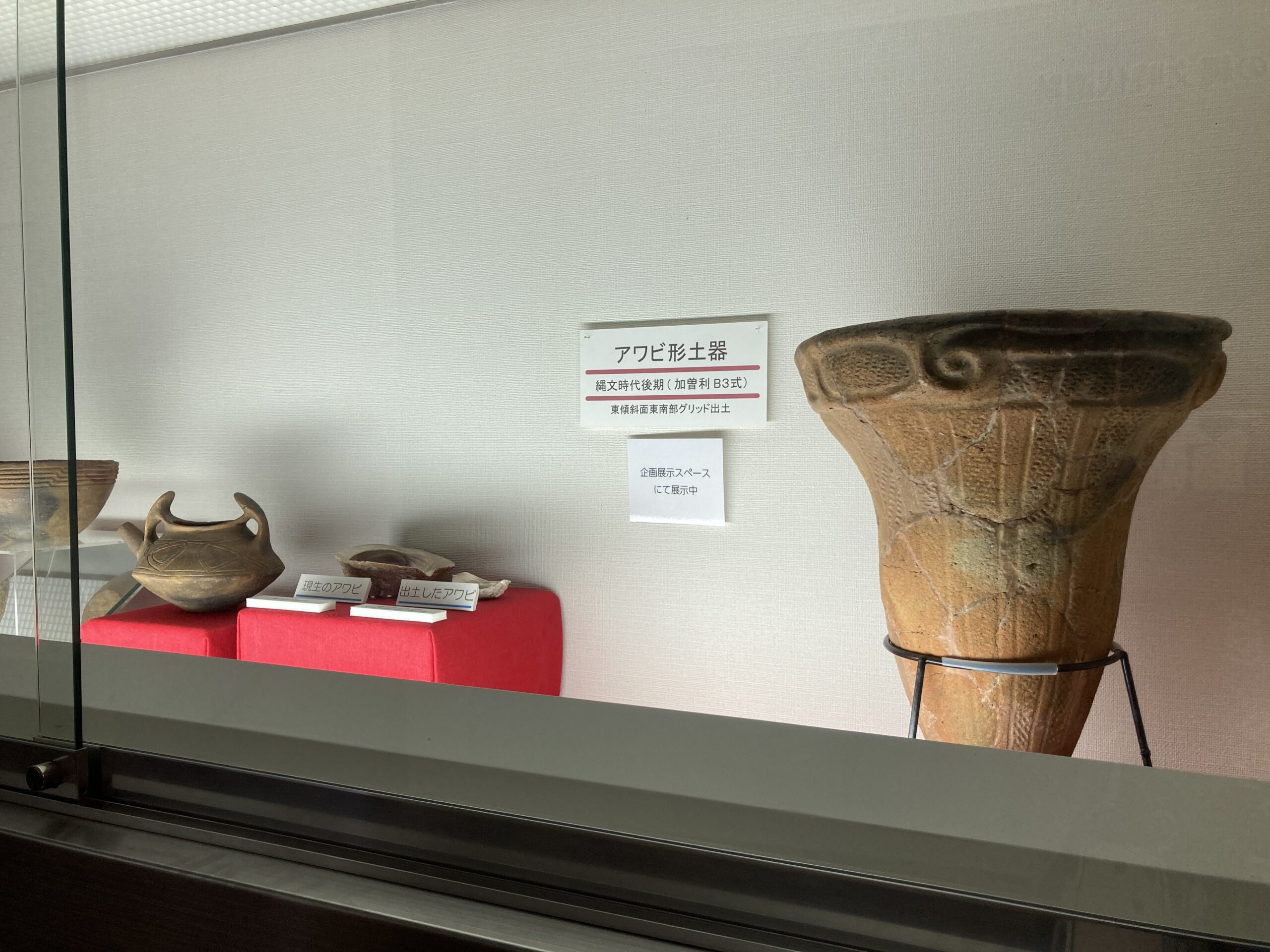

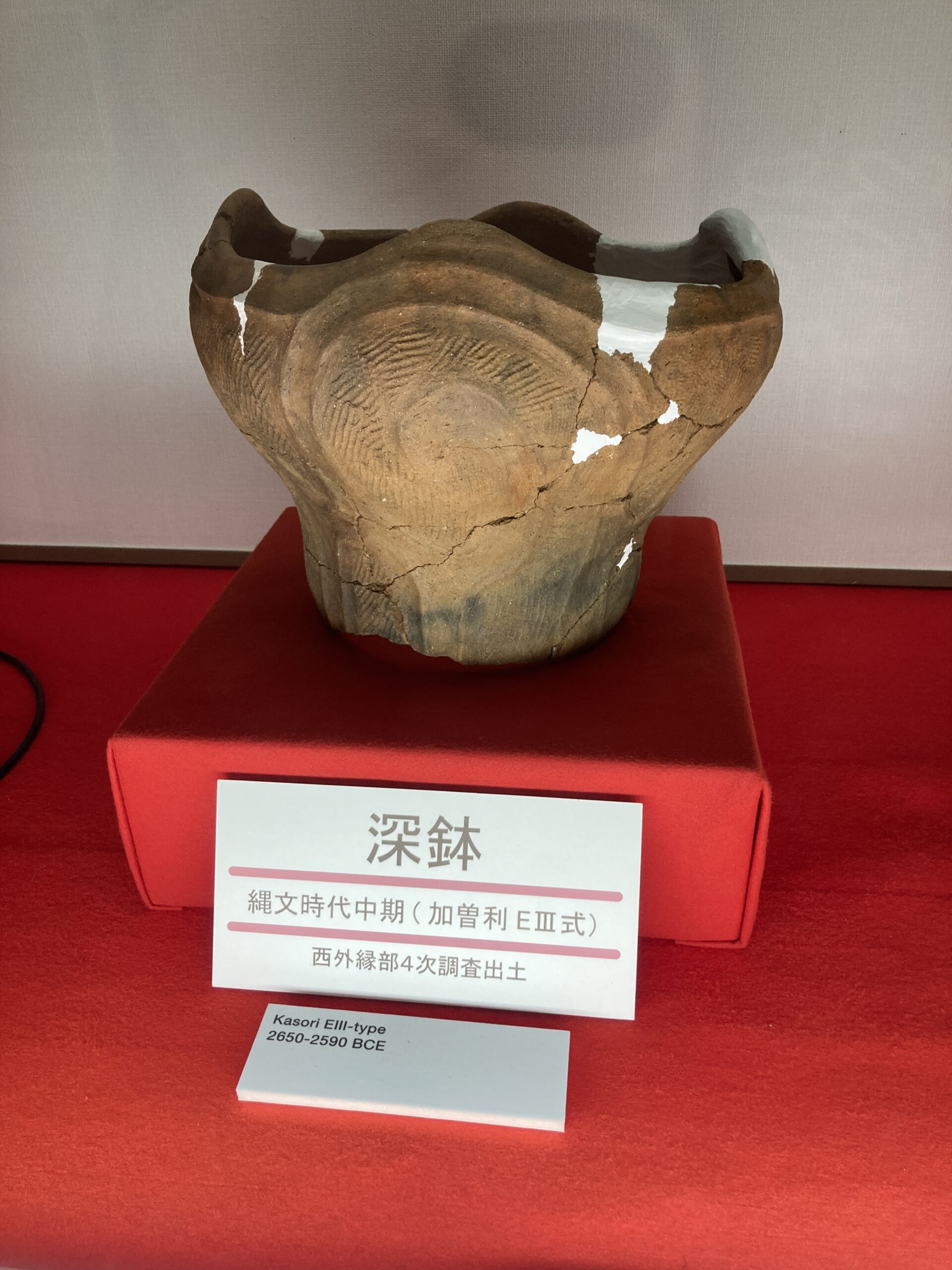

加曾利貝塚は土器が有名、加曾利貝塚のE地点の発掘調査で見つかったことで、名がつけられたのが「加曾利E式」、約4千9百年位前に関東地方一円で作られていたタイプの土器。加曾利E2式の特徴は「口縁部の渦巻き文様」と「キャリパー型(土器を真横から見た時に土器の胴部がくびれている形)」と「縦の擦り消し(縄文を転がした後に縦になぞって擦り消している)」ところらしい。

【加曾利E2式と加曾利E1式】

【加曾利E3式】

【加曾利E4式】

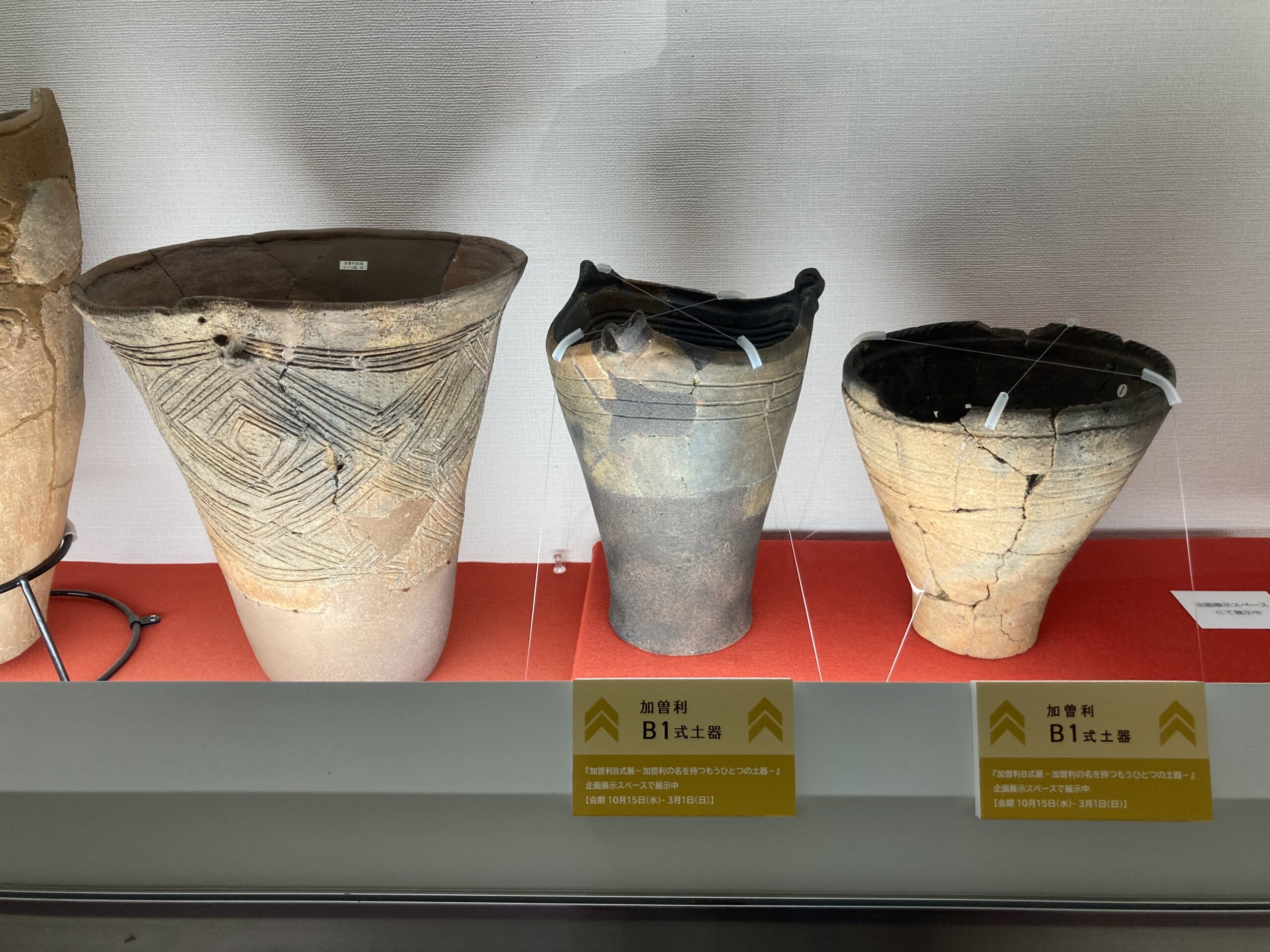

つづいて、もうひとつ有名なのが、加曾利B地点の発掘調査で見つかった「加曾利B式」、加曾利B1式の特徴は「横帯文と呼ばれる横方向の線」と「横帯紋を縦に区切るような文様」だそうだ。この辺はたくさん見て覚えるしかない。

【加曾利B式(粗製土器)】

【加曾利B式(精製土器)】

加曾利B式の粗製土器の用途は主に煮炊き用なんだけど、素焼きの土器なので水が染み出しやすく、温度が65℃くらいまでしか上がらない。そこで縄文人が考えた知恵が「ハマグリなどの貝で中を磨くこと」、それによって目がつぶれ、水が染み出しずらくなる。

そして使えば使うほど「コーティングされていって、更に良い感じになる。」というのが、土器の使い方だったらしい。尚、土器の型式の名前は最初に発見された場所の名前が付くのだそう。

加曾利貝塚の土器の編年

加曾利貝塚で発掘された土器をメインに編年で並べると「加曾利E式→称名寺式土器→堀之内式土器→加曾利B式」といった感じ。

【加曾利E式土器】

【左:堀之内式土器・右:称名寺式土器】

【加曾利B式土器】

現在でこそ、土器の年代を特定するのに炭素(C14)を調べて科学的に特定しているが、昔は編年で特定するしかなかった。その編年研究の先駆けとなったのが加曾利貝塚の発掘調査であるとのこと。(土器の特徴は動画参照。)