【イベント】黒沢池のたたら祭で感じる歴史ロマン散歩!(黒沢池近隣公園)

黒沢池のたたら祭(第9回)に行ってきました。

毎年近所でたたら祭が開催されていたのは知ってたけど、なかなか行く機会がなくてスルー。でも、今年はタイミングが合ったので参加。で、噂の「黒沢池のたたら祭ですが、それってなんぞや?」という人が多いと思うので、軽く説明。

黒沢池たたら祭は「八千代が誇れる古代史跡をみんなに知ってもらいたい」との思いで、2017年から始まったわりと新しいお祭り。

八千代市には、国立歴史民族博物館でもジオラマが展示されている村上遺跡群・国内最古の「製鉄精錬炉跡(せいてつせいれんろせき)」が発見された沖塚遺跡など、実は全国でも有名だったり、珍しい遺跡があったりする。で、そんな遺跡と製鉄を絡めたイベントが、この「黒沢池たたら祭」なのである!

そんな「黒沢池たたら祭」ですが、実際のところは地味な催しで、近くのフルルガーデン八千代のイベントスペースでこじんまりと開催されているイベントだった。ただ、そんな地味なイベントの中でも、実際に「沖塚遺跡の跡地や近くの根上古墳を巡るツアー」は結構面白かったので、記しておこうと思う。

沖塚遺跡歴史散歩

村上駅前のフルルガーデンを中心とした円形の窪地エリアは、古代には印旛沼の最南端の入り江だった所で、古代の遺跡や古墳がこの水域を取り囲んでいる。具体的には、今回散策した「沖塚遺跡」や「根上古墳」のほかに、北川や東側は「村上遺跡群」、更に新川の西側には「萱田遺跡群」がある。

これらの遺跡は、墨書土器の発見数が全国で3番目に多く、中世の武家屋敷や城跡もある。古墳は市内に約50基があったが、現存しているのは8基。そのうち村上地区には「根上神社古墳、上ノ山古墳、七百余所神社古墳」などが現存している。また、古墳だけでなく、製鉄遺跡も「沖塚遺跡」のほかに「川崎山遺跡、浅間神社遺跡」などがあった。

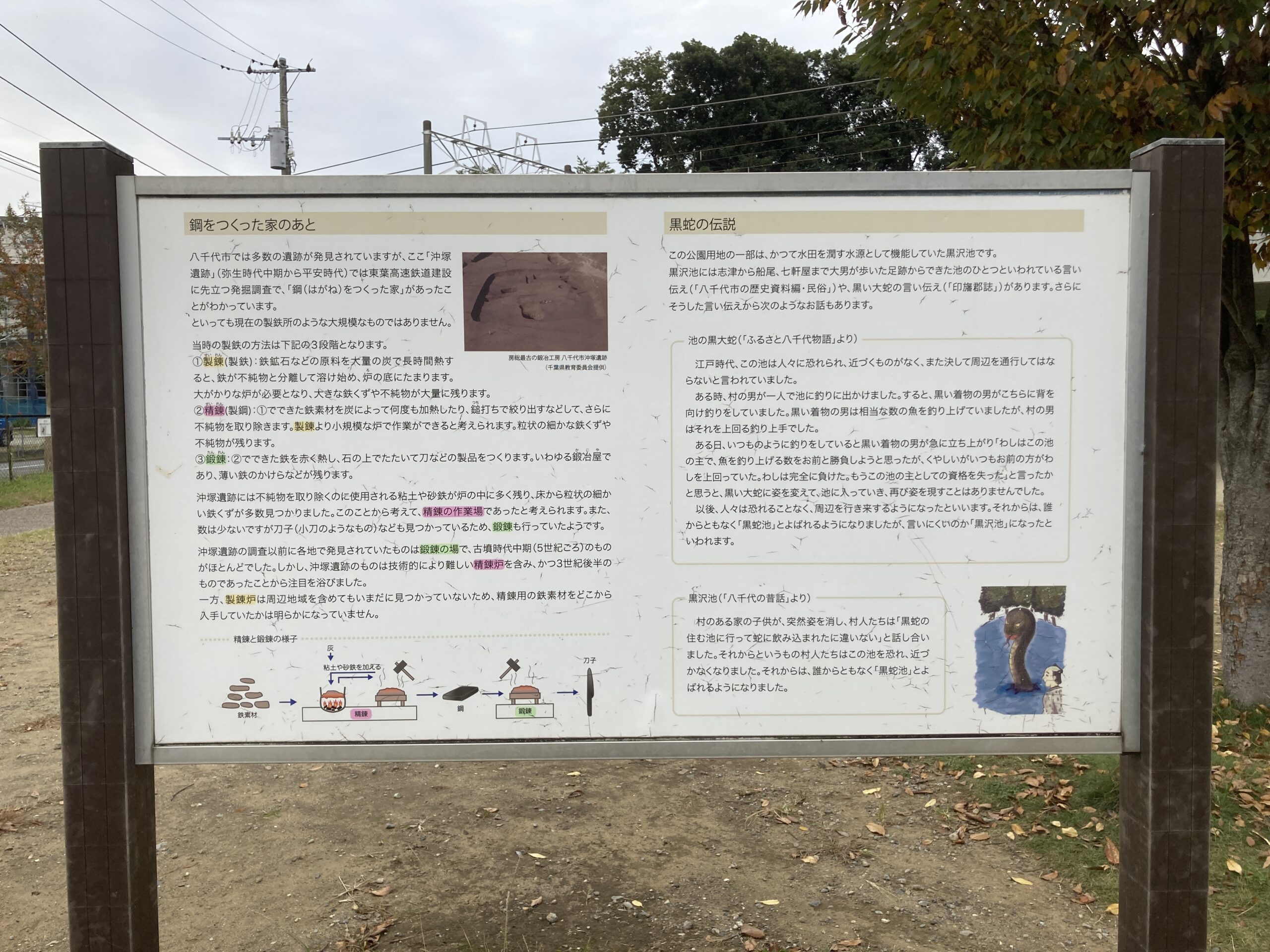

沖塚遺跡(黒沢池近隣公園)

黒沢池は、江戸時代に灌漑用のため池だったところで「黒い大蛇の伝説(動画参照)」があり、そのことから、遊具のモチーフも黒い蛇。実際に遊具にも黒いヘビのイラストが描かれている。元々は「黒蛇池(くろじゃいけ)」という名前だったが、呼びづらいことから転じて「黒沢池(くろさわいけ)」という名前になった。

そんな黒沢池だが、東葉高速鉄道の開発の際に、製鉄を行っていたとされる「製鉄精錬炉跡(せいてつせいれんろせき)」が見つかり、その炉跡を伴う遺跡が「国内最古の製鉄を行っていた遺跡」ということで話題になった場所。時期としては3世紀後半(卑弥呼の時代)になる。

つまり、我らが八千代市は、当時最先端だった製鉄の技術。そして全国でも屈指の数の墨書土器(文字を読み書きできる人が多くいた)ということから、全国的に見ても古代の中心の都市であったことが分かる。因みに、噂の製鉄炉を伴う遺跡(沖塚遺跡)が出てきた場所は、トンネルの右側辺りらしい。

【製鉄炉を伴う遺跡があった場所】

東葉高速鉄道の開発に伴って行った発掘なので、部分的な調査しかしておらず、まだ他にも貴重な遺物や遺構が眠っている可能性がある。

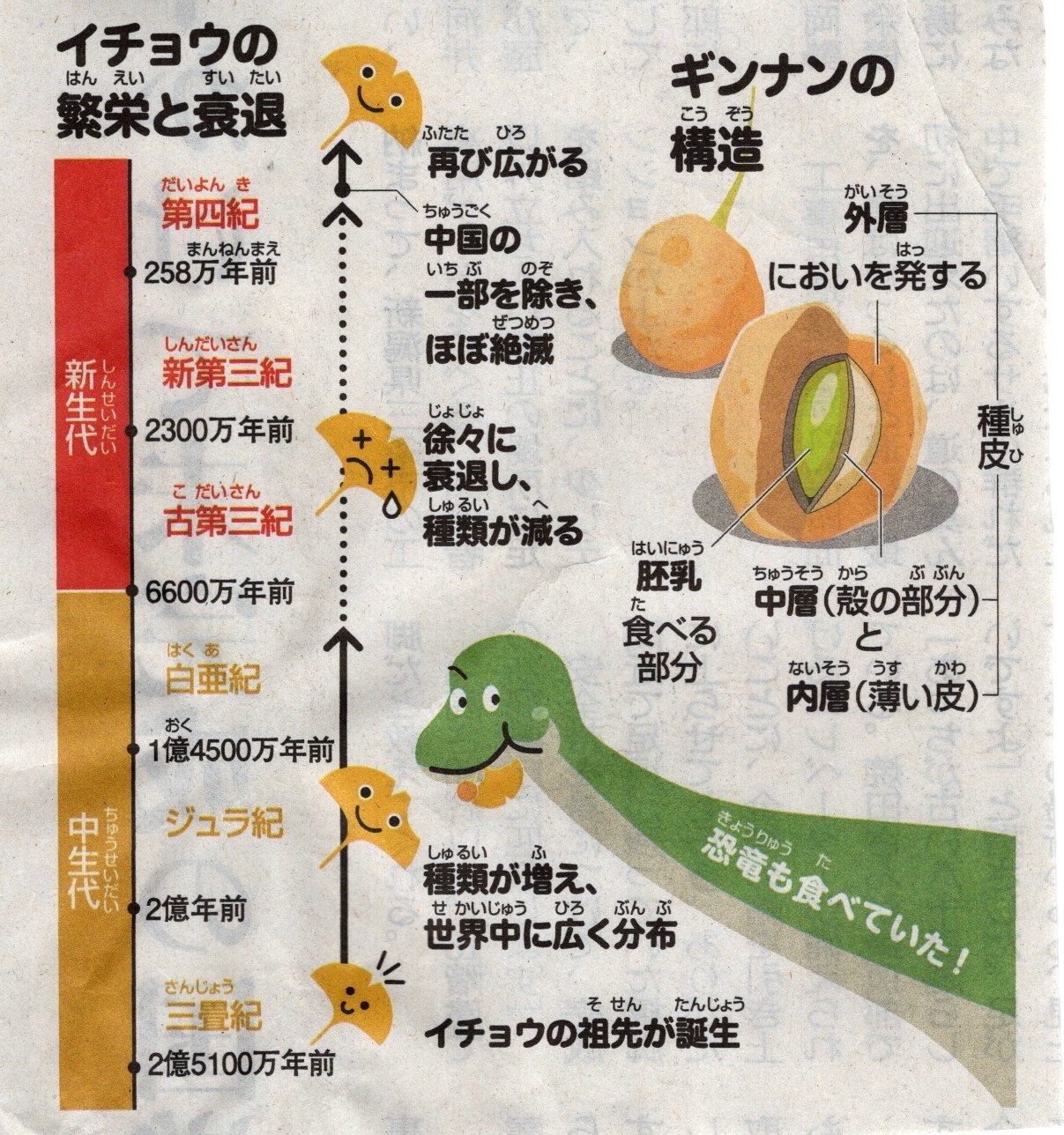

イチョウの話

カナダで発見された恐竜の糞の化石の中から銀杏が発見されており、そのことから、イチョウは恐竜が生きていた時代(2億4500万年前)から、ほとんど姿を変えずに生き残った「生きた化石」と呼ばれる植物だったりする。

カナダで発見された恐竜の糞の化石の中から銀杏が発見されており、そのことから、イチョウは恐竜が生きていた時代(2億4500万年前)から、ほとんど姿を変えずに生き残った「生きた化石」と呼ばれる植物だったりする。

銀杏の実は人間にとっては、めちゃくちゃ臭い実だけど、どうやら恐竜にとっては食欲をそそる香りだったらしく、恐竜が食べてあちこちに種をばら撒いたおかげで世界中に広まったらしい。

なので、恐竜が滅んだのをきっかけに、種をばら撒く生物がいなくなり、イチョウも一度滅びかけたが、中国にわずかに残ったのを今度は人間が広めたことによって復活したのだそう。

もうひとつ、イチョウに関することで面白いのが、イチョウの葉っぱは、常に先っぽが二股に分かれて成長するという点。この「二股に分かれて成長する」という要素は、古い植物の特徴でもあり、そのことからもイチョウが「生きた化石」であるということが分かる。

根上神社古墳

八千代市指定の文化財。市内で唯一の前方後円墳で、全長は約50m・高さは約3.5m。まだ未発掘で東側に周溝がある。形状は風土記の丘の龍角寺古墳群の浅間山古墳(全長171.5m)と同形状なので、6世紀末から7世紀の構造とされている。東側300mの場所に古墳2と塚1があったが、現在は消滅。消滅古墳からは多数の副葬品が発見されている。

【現在は神社になっている】

【我が子を谷底へ落とす獅子】

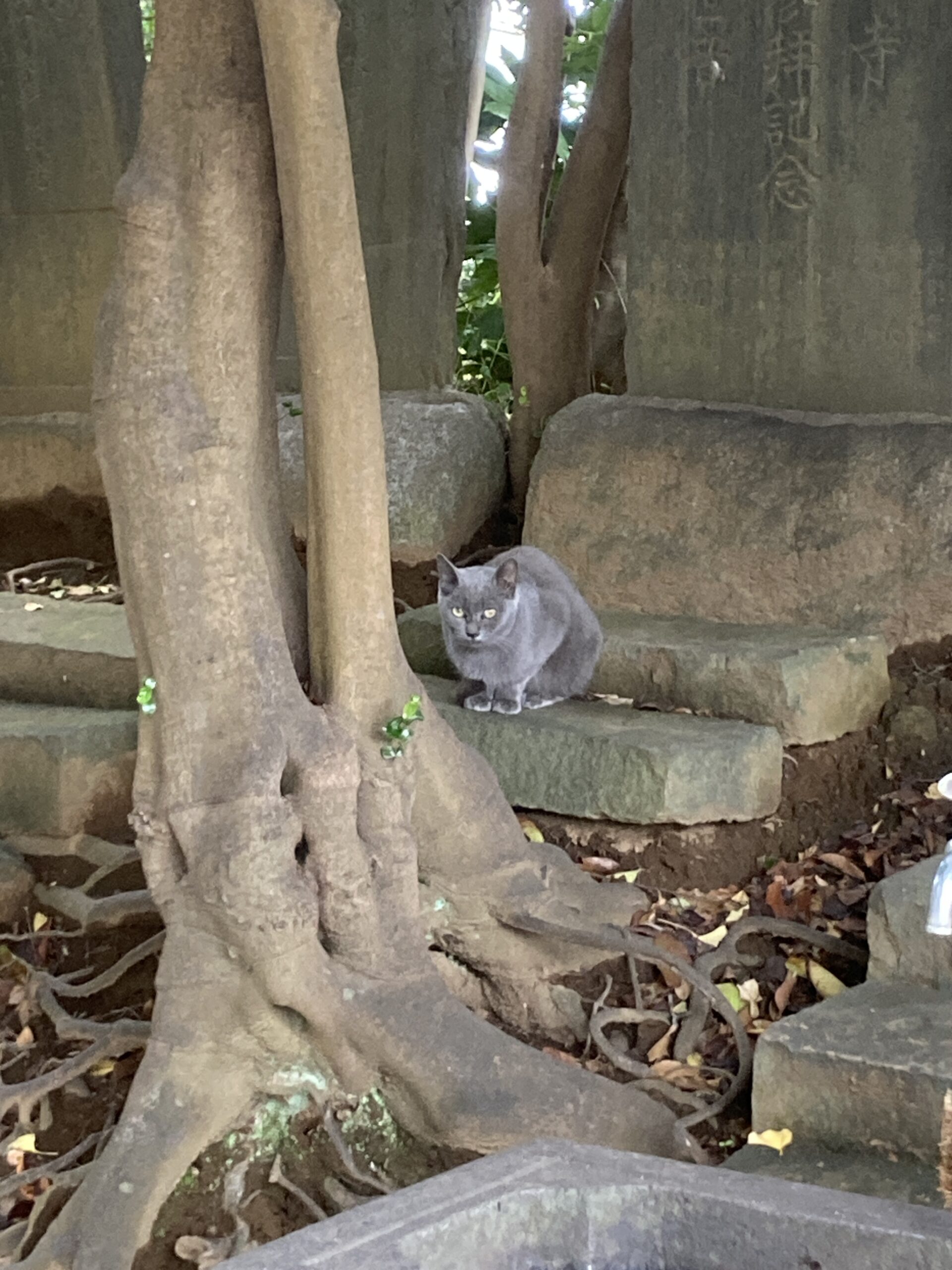

古墳としての価値もあるが、現在は古墳の上に神社が建てられており、「白蛇にまつわる話(動画参照)」や「庚申塔にまつわる話(動画参照)」などもあって、神社としての価値も高い。

【神社には猫がいる】

神社にはデフォルトで猫がいる。猫はかわいい。

ワークショップと展示物

沖塚遺跡歴史散歩の他にも、いくつかワークショップがあった。これは鉄粉を使った「懐炉づくり」。ほかにも「砂鉄の採取体験」もあったけど、ワークショップ自体は少し物足りない印象。子供は好きかもしれない。あ、でも何年か前は、実際に「鉄を叩いてる様子」もやっていたみたいだけど、開催場所が黒沢近隣公園でなく、フルルガーデンになったから、できなくなったのかもしれない。

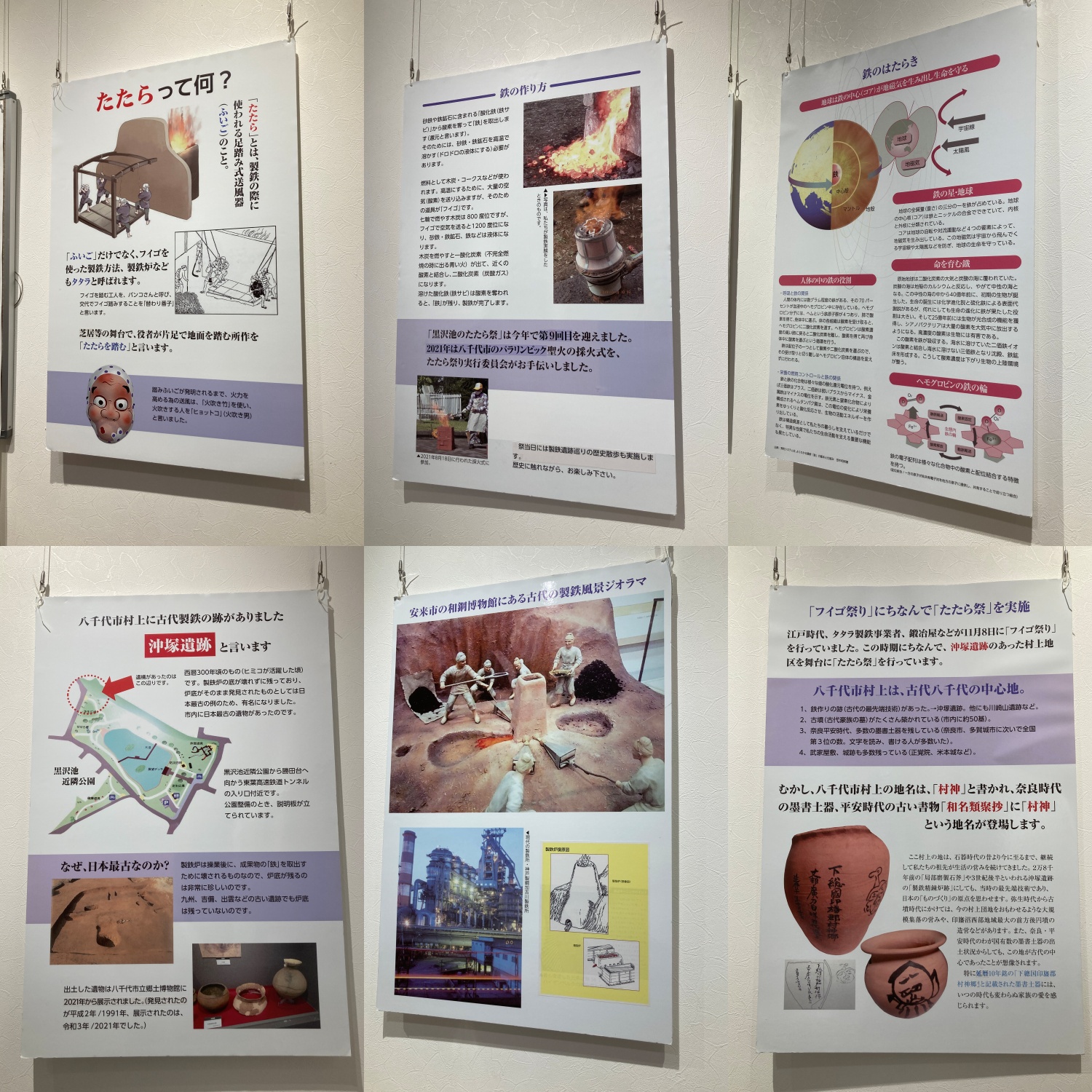

【黒沢池たたら祭の展示物】

沖塚遺跡に関する話とか製鉄に関する話とかが書いてある。鉄を作る工程は「製錬(製鉄)⇒精錬(製鋼)⇒鍛錬」の3つの工程があるんだけど、沖塚遺跡で行われていたのは、主に2つ目の工程「精錬」らしく、実際に遺跡の床から粒上の細かい鉄くず(精錬の際に飛び散った鉄の粒)がたくさん見つかっている。

また、数は少ないけど、刀子(小刀のようなもの)なども見つかっていることから、3つ目の工程「鍛錬」も小規模だが行われていたらしい。ただ、鉄素材が見つかっていないことから、残念ながら1つ目の工程「製錬」が行われていた証拠はない。

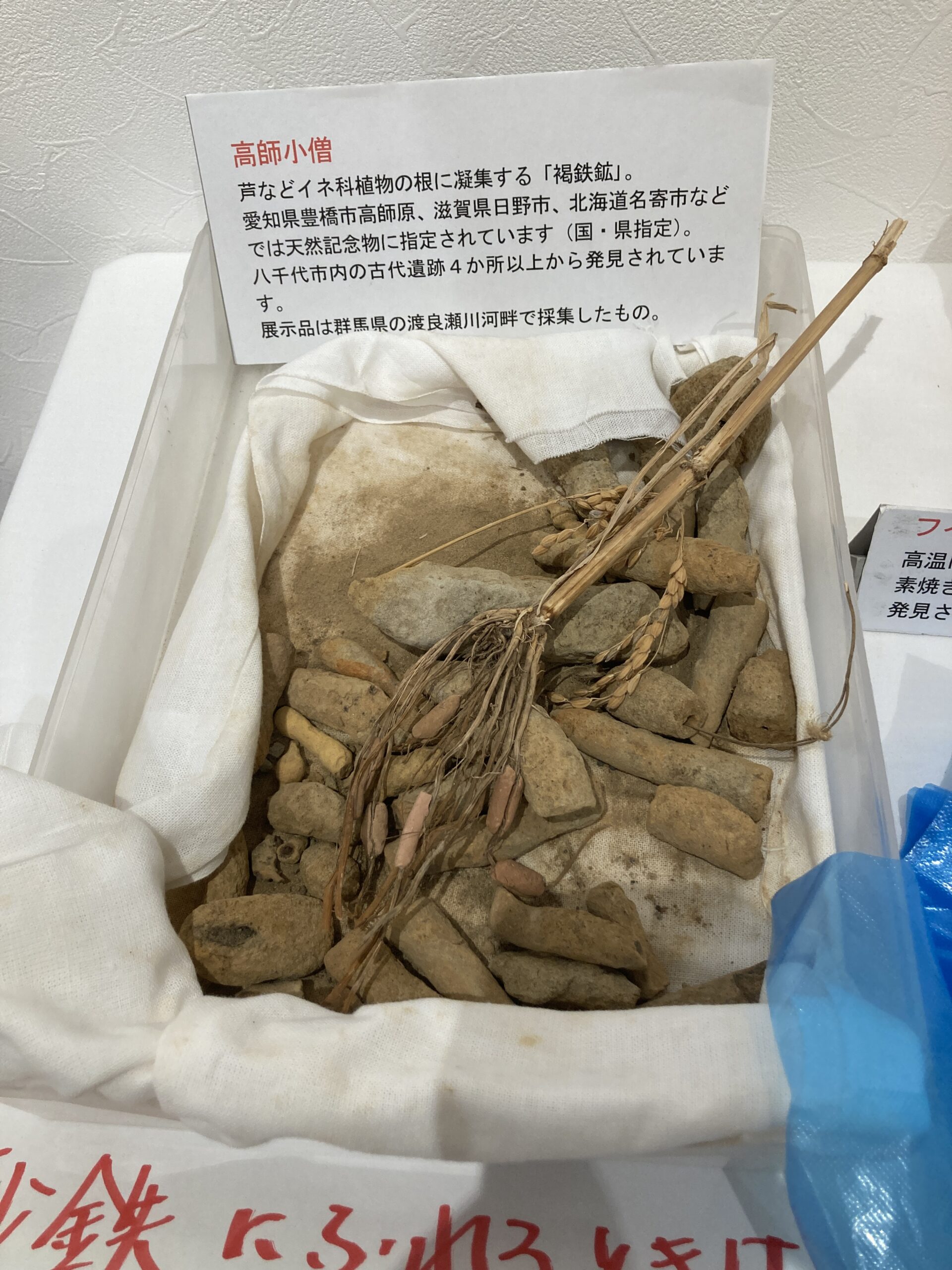

【高師小僧】

イネ科の植物の根に凝集する「褐鉄鉱(黄褐色や黒褐色をした鉄の酸化鉱物の通称)」鉄鉱石の原料になるほか、環境改善、農業、ペットフード、顔料など、幅広い分野で利用されている。昔の人が鉄を作る材料にしていたらしい。

この高師小僧は発掘をしていると、たまに出てきて管玉と間違えたりする。なんか筒状だし、穴空いているし。今まで高師小僧の正体を知らなかったけど、正体が分かって良かった。