【展示解説会】地中からのメッセージ④『ー古墳・古代・中近世ー』(房総の村)

公益財団法人千葉県教育振興財団の設立50周年記念展「地中からのメッセージー古墳・古代・中近世ー」に行ってきました。どうせ行くなら、ちゃんと解説をしてくれる日にということで、展示解説会へGO!

動画が長いので4分割で、興味深い点だけ文章にしてみてたんだけど、全部見る場合は動画でということで♪

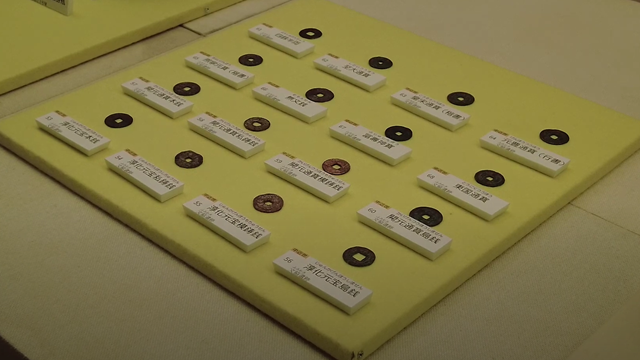

銭貨

いろいろな取引や売買に銭貨が使われるようになったのが中近世から、当時はお札はなく全て銭貨が使われていたのがポイント。1枚の価値が今でいうところの50円くらいだったらしく、大口の取引を行う際には不便だったため、現代の信用手形取引みたいなことが行われていたんだとか。面白いのが、そういった取引はお上が取り決めたものではなく、商人同士の取引の中で自然発生的に生まれたんだそうで、なかなか興味深い話だった。

それだけでなく、更に面白いのが銭貨、銭貨は元々中国から伝わってきたものなんだけど、中国国内で社会全体の商売の規模が大きくなるにつれて、お上が発行している「官鋳銭」だけでは足りなってしまったため、中国国内で商人たちが勝手に「私鋳銭」という銭貨を作って商売がうまく回るように流通させたんだそうな。今でいう偽金が普通に使われていたっていうのが面白い。

でもって、日本も経済が発展してきて、中国から伝わってきた銭貨だけでは、商売が回らなくなり、今度は日本国内でも勝手に銭貨「摸鋳銭・島銭」が作られたんだそうな。偽金が平然と流通して普通に使われていたっていうのが面白い。

でも、よく考えてみたら、お金なんていうものは信用で成り立っているもので、それ自体には価値がないんだから、お互いに合意の上でそれで取引して商売が成り立つのであればOKっていうのも納得のいく話ではある。なんか、銅でできていて四角い穴が開いていれば、大体お金として通用したんだそうな。どおりで古銭ってめちゃくちゃ種類が多いと思っていたよ。

とはいえ、当時は銭貨を作れる技術を持っている人は、今の時代と違って多くなかったらしいので、めちゃくちゃ作り放題っていう感じでもなかったらしい。