【講演会&報告会】千葉市遺跡発表会(千葉市生涯学習センター)

開催概要

■2025年9月27日(土)

■千葉市中央図書館生涯学習センター

■プログラム

●成果報告 10:40~12:00 13:00~14:00

矢作貝塚の調査成果報告

公益財団法人千葉市教育振興財団 小林 嵩

宮ノ前遺跡・上和田遺跡の調査成果

千葉市埋蔵文化財調査センター 大内 美海

特別史跡加曽利貝塚第18次調査の調査成果

千葉市教育委員会生涯学習部文化財課 服部 智至

●講演 14:20~15:50

埋蔵文化財調査センター40年の歩み

千葉市埋蔵文化財調査センター 白根 義久

公益財団法人千葉市教育振興財団 塚原 勇人

■関連展示

千葉市生涯学習センター1階エントランスホール

2025年9月25日(木)~10月5日(日)

矢作貝塚の調査成果報告

■矢作貝塚(やはぎかいづか)

■千葉市中央区矢作町

■遺跡の概要

千葉市内を流れる都川の河口付近25~27mの台地上に位置する貝塚、千葉市内の大型貝塚では最も海に近い場所にある。現在は貝層の上に千葉浄水場の給水塔が建っていて、昭和12年に建設されたこの給水塔も登録有形文化財になっている。矢作貝塚は明治時代からその存在が知られていて、最初の調査は昭和12年に実施され、その後も合計5回の調査が行われてきた。

過去の調査では縄文時代後期前葉の貝塚であること、古墳時代後期以降にも集落が形成されていることから、貝塚の残りはあまりよくないことが明らかになっていました。また、東京湾岸の貝塚では唯一マダイの出土が多いことや釣り針の未完成が見つかるなど、活発な漁業活動があったことが明らかになっています。

【釣り針と未完成の釣り針・貝輪など】

※釣り針が見つかる=沖でマダイなどの大型の魚を捕獲している証拠。

■調査の成果(令和6年7月~令和7年3月)

1.残っていた貝層

貝塚と同じ場所で古墳時代の竪穴住居が作られていたことから、貝塚の残りがあまりよくないことが指摘されていました。実際に大地の平坦面にある貝塚はプライマリーな状態を保っていませんでしたが、斜面地に残る貝層は残りが良く堆積状態をよく観察することができた。

2.貝層の形成時期

過去の調査で、矢作貝塚の貝塚は縄文時代後期全容の堀之内式期に主体があることが判明していましたが、今回の調査で、貝層が形成される直前の土層から、縄文時代後期初頭の称名寺式~堀之内式古段階の資料がややまとまって見つかりました。貝層がこの時期に形成されていたかは今後の分析に委ねられますが、貝層が形成される直前にここで暮らす集団がいたことが分かりました。逆に、これより前の時価、縄文時代前期後葉の土器がわずかにあるだけで、ほぼ無人の時期が長かったことも明らかになり、貝塚形成以降は縄文時代晩期後葉まで生活域となっていたことがわかりました。

【称名寺式末~堀之内式古段階の土器】

(1)埋葬された人骨

調査終盤の2月の中旬、浅い土坑状の掘り込みの中に仰向けに埋葬された1体の女性の人骨が見つかりました。

【縄文時代の女性の人骨】

(2)縄文時代以降の矢作貝塚

縄文時代よりも後の時代も生活域となっていたようであり、弥生時代後期や古墳時代後期の集落、特に古墳時代以降以降の竪穴式住居跡が多く見つかりました。貝塚が周囲にあったおかげで、通常は土中に残らない古墳時代以降の骨角器(ト骨・ト甲)と呼ばれる祭祀具などが見つかっています。また、明治時代以降と考えられる骨製の歯ブラシも見つかっています。

【ト骨・ト甲(古墳時代終末期)】

※ト骨・ト甲は沿岸部や洞窟遺跡などで見つかる。

※古墳時代のト骨やト甲は牛馬などの骨も使われ形が整形されている。

※弥生時代のト骨やト甲は鹿猪などの骨が使われ形の整形はない。

公益財団法人千葉市教育振興財団 小林 嵩

宮ノ前遺跡・上和田遺跡の調査成果報告

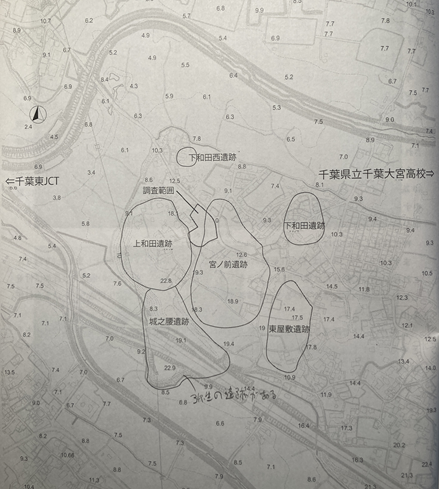

■宮ノ前遺跡・上和田遺跡(みやのまえいせき・かみわだいせき)

■千葉市若葉区大宮町

■遺跡の概要

千葉市都市緑化植物園の北東側に位置し、都川本流と支流都川の分岐点に張り出す標高約25mの台地上に位置する隣接した2箇所の遺跡です。

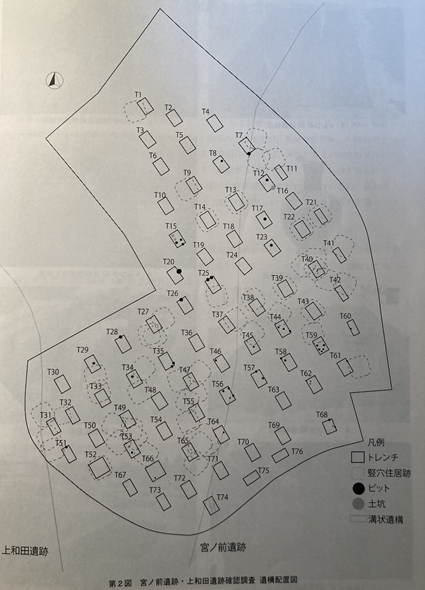

■調査の成果

今回の調査は「確認調査」と呼ばれるもので、確認調査は、竪穴住居跡などの遺構がどのくらい、どの範囲に分布しているかを把握することを目的とした部分的な発掘調査です。今回の調査ではトレンチと呼ばれる溝状の調査区を設定して、古墳時代から奈良・平安時代の竪穴住居跡が50軒、土坑7基、ピット40基と多くの遺構が確認されました。調査区全体に竪穴住居跡が広がり、特に調査区南側に集中することが確認できました。また、出土した遺物は、縄文時代、弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代、中世と複数の時代のものでした。

【宮ノ前遺跡・上和田遺跡確認調査 遺構配置図】

トレンチ38では、竪穴住居跡内から猿投窯産(愛知県)の長頸壺が出土しました。半分に割れた状態で出土したことから、内面に残された製作方法の痕跡や口縁部に付着した釉が底部内面に垂れていることも確認できました。また、この竪穴住居跡内からは高台付坏も出土しています。時期は奈良・平安時代のものと考えられます。尚、表土から竪穴住居跡が確認できるまでの深さは約80cmあり、住居の深さは約40cmでした。

【猿投窯産の長頸壺(釉が底部内面に垂れている)】

次にトレンチ52では、竪穴住居跡のカマド部分から常総型甕の一部が口縁部を下向きにして出土しました。常総型甕とは、現在の茨城県から千葉県にかけて分布している。白砂粒を多く含む胎土を特徴とする甕です。表土から、竪穴住居跡が確認できるまでの深さは約20cmと浅く、長作南西側はすでに表土の一部が削平されている可能性があり、住居の深さも10㎝と非常に浅く、以降の残存状態はあまりよくないと考えられます。

【常総型甕の一部】

■調査の成果

今回の調査成果から、竪穴住居跡等含む遺構が超策全体に分布する規模の大きな集落跡であることが明らかになりました。特に、現状の宮ノ前遺跡と上和田遺跡の遺跡範囲外にあたる調査区西側部分にも竪穴住居跡が集中していることが明らかになり、遺跡範囲がこれまでの想定よりも広がることが把握できました。

千葉市埋蔵文化財調査センター 大内 美海

特別史跡加曽利貝塚第18次調査の調査成果報告

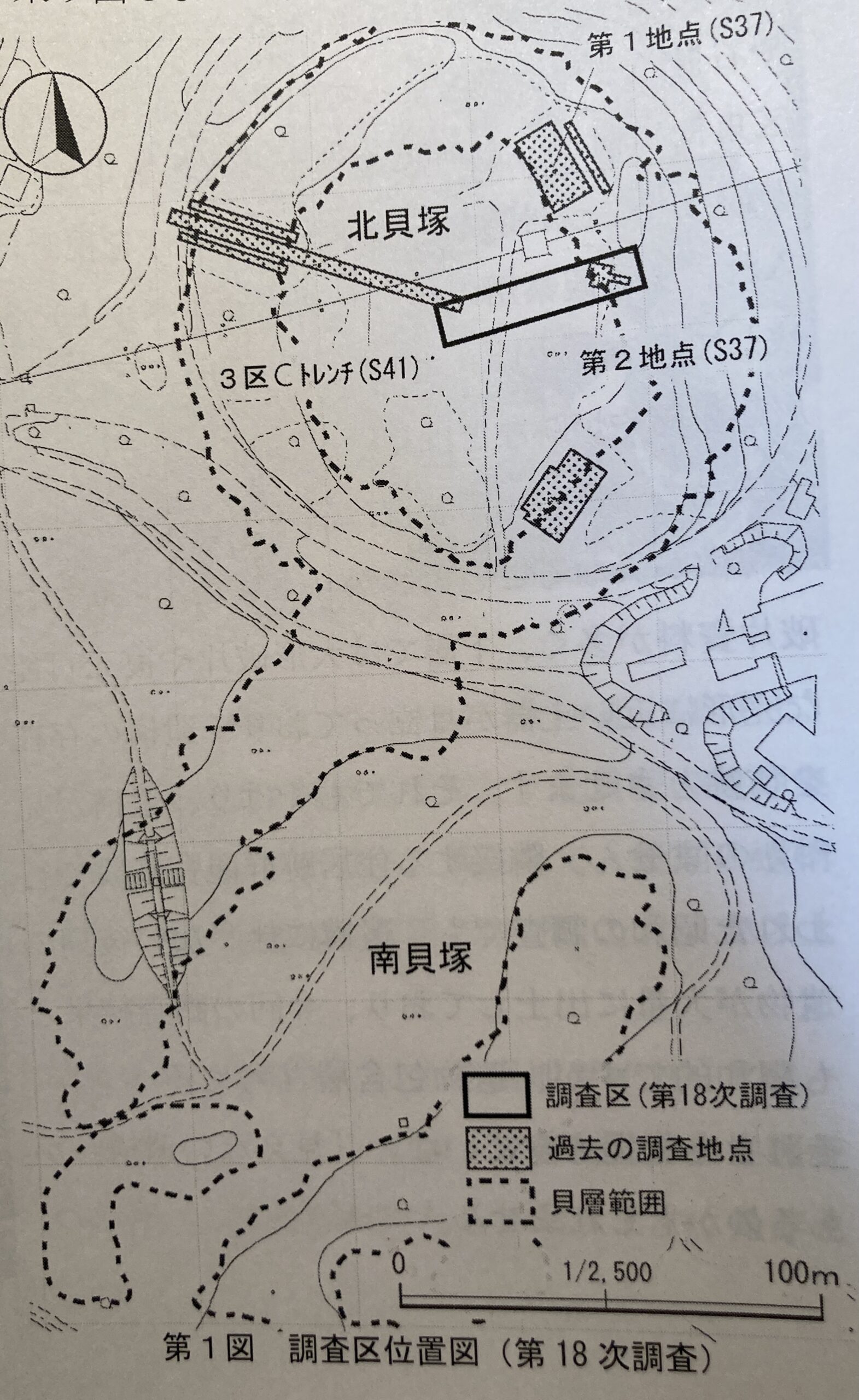

■加曾利貝塚(かそりかづか)

■千葉市若葉区桜木8丁目

■遺跡の概要と課題

特別史跡加曽利貝塚は、千葉市の中央部、都川の支流である坂月川西側の標高30m前後の大地に位置しています。直径140mの環状の北貝塚と直径190mの馬蹄形の南貝塚が8字形に連結した日本最大級の貝塚です。

【調査区位置図(第18次調査)】

このうち北貝塚は、縄文時代中期(約5000年前~4000年前)の貝塚を伴う集落遺跡として広く知られていますが、貝層や住居跡、小竪穴や土坑などの遺構分布や時期的な変化、すなわち集落の構造については、いまだに多くのなどに包まれています。それと同時に北貝塚が実は後期にまで継続する遺跡であることはそれほど知られていません。昭和41年の調査以降、北貝塚では本格的な発掘調査が行われていないため、過去の調査や断片的な記録や資料に頼るほかなく、その位置づけが難しかったことがこれらの問題の一因になっています。

■調査の概要

上記の現状に臨み、北貝塚の「集落構造」と「貝塚形成の終焉期」を把握するため、千葉市では57ぶりに北貝塚の本格的な発掘調査に乗り出しました。

【第18次調査の調査区全体図とオルソ画像】

令和5年度から継続して実施してきた今回の調査では、「遺構の分布確認」と「貝塚の堆積状況の確認」、そして「旧調査地点の再発掘」を調査の目的として掲げ、2カ所の旧調査地点と堤状貝層から中央広場を含む、南北10m×東西50m。面積500㎡の調査区を設定しました。

1.令和5~6年度の調査成果

(1)柱穴群の確認

令和5年度の調査では、調査区西側のほぼ全域から278基にも及ぶ土坑とピットを確認しました。その大半は直径約20cmの平面円形を呈し、50cmほどの深さがある柱穴状の掘り込みのようであり、なかには複数基が組み合わさって感情にめぐるものもあります。その形状と特徴と分布から、縄文時代後期の住居後に伴う柱穴群と推定していますが、本来あるはずの住居の床面や壁や炉跡が見つかっていません。

周辺では中期から後期の土器が混在して出土しており、特に後期前半の堀之内式が目立ち、下部は後期中葉の加曾利B式のようです。これらのことから、堀之内式もしくは加曾利B式期の住居跡の柱穴の実が残されていた可能性が考えられ、北貝塚における後期集落の存在が示唆されました。

(2)基本層序と後期の遺物集中地点

令和6年度の調査では、柱穴群の広がりを把握するため、隣接する調査区東区の掘削に着手ました。本格的な面的調査に先立ち、土層の堆積状況を確認するために幅50cmのサブトレンチ(試掘溝)を調査区北壁に沿って掘削したところ、上から現代の表土、黒色土、暗褐色土、黄褐色土の4層からなる基本層序を確認しました。表土下の黒色土からは堀之内式を主体とする後期の土器が、下層の暗褐色土からは阿玉台式と加曽利E式を主体とする中期の土器が出土しています。続く黄褐色土からは暗褐色土と同じ中期の土器が出土。人為的に埋め戻されたためか、地点によっては堆積土の中に関東ローム層由来の土塊が多く混じっていました。サブトレンチ内には地山に相当するロームがほぼ見当たらず、掘削範囲の全域に中期の住居跡や小竪穴が高い密度で埋蔵されていることが推測されました。

【堀之内式土器(縄文時代後期前葉)・加曾利E式土器(縄文時代中期後葉)】

以上のようにサブトレンチ調査によって、後期から中期へと連続した堆積が確認され、最下層には中期の遺構群が良好な状態で埋蔵されていることがわかりました。この結果を受けて、令和5年度に検出した柱穴群の広がりを把握するため、黒色土の本格的な掘削に着手したところ、後期堀之内式を主体とする大量の土器片、石棒や石皿の破片がまとまって出土しました。調査区東側で検出した該当地点を「遺物集中地点」と仮称し、住居跡などの遺構の可能性を視野に入れ、セクションベルトを残して精査していきましたが、今のところ、住居の床面や炉跡などは見つかっていません。

【遺物集中地点でも遺物出土状況】

また、遺物の出土状況は黒色土の中でも上下で特徴が異なることもわかりました。上層では破片資料が多く、下層では大型破片や復元可能な完形に近い土器が目立っており、以降の存在を彷彿とさせます。それでもやはり、遺構が見つかりません。隣接する住居跡群観覧施設で行われた昭和の調査でも、遺構に伴わない後期の遺物が大量に出土しており、今回の調査結果とも調和的ですが、遺物包含層と考えるべきか、それとも把握できていない「見えない遺構」があるのかもしれません。

(3)旧調査地点と5体の埋葬人骨

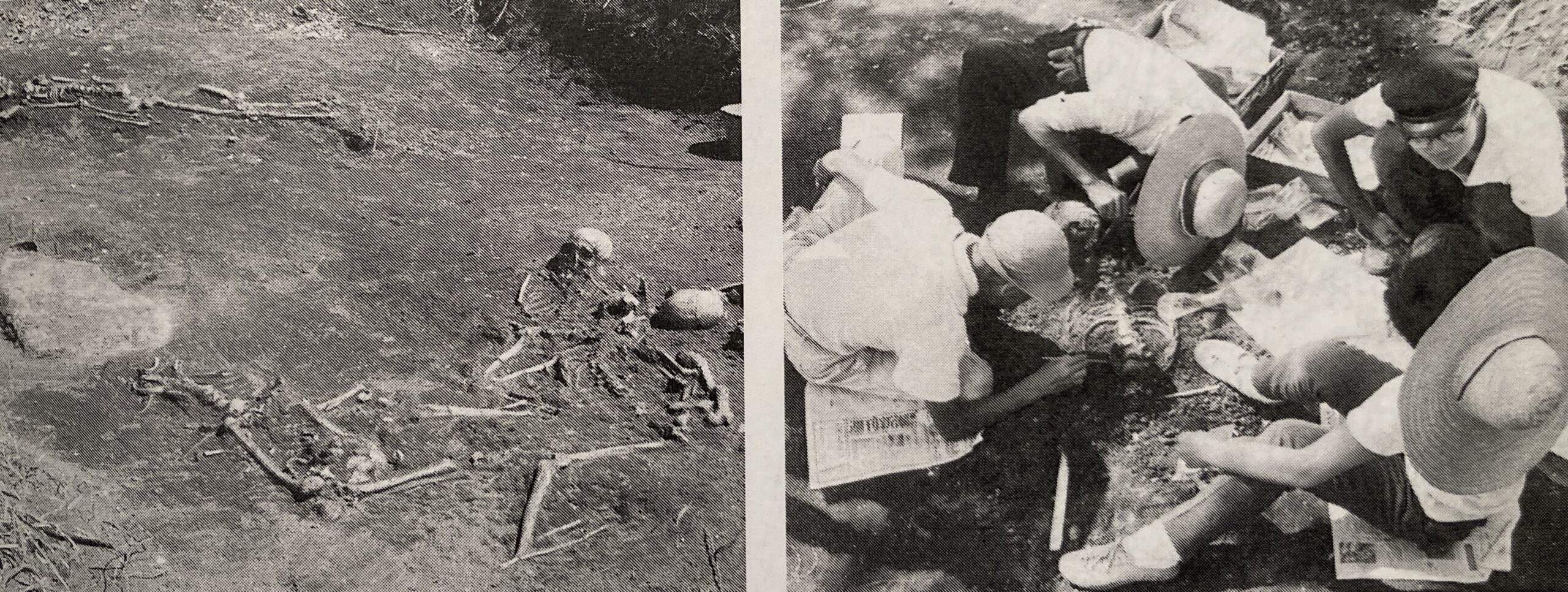

昭和37年の第1次調査が行われた調査地点は、現在、北貝塚住居址群観覧施設として保存されている第1地点と、5体の埋葬人骨が発見された第2地点に当たります。

第2地点は、後期の住居跡1軒と中期の住居跡1軒が上下に重なるように検出され、5体の人骨は後期の住居跡から発見されました。当時の調査記録から、5体のうち1体は調査区の北側で単独で、南側では4体が折り重なるように埋葬されていた様子がわかります。

【人骨の調査風景(昭和37年の第1次調査第2地点)】

さらに、人骨が発見された堆積面からは、一部を土器片で囲った炉跡「土器片囲い炉」も検出しており、住居を利用した埋葬施設「廃屋墓」と推定されてきました。第18次調査では、第2遅延を再発掘し、その結果、中期の住居跡やトレンチ断面の貝層などは良好な状態で保存されていましたが、後期の住居跡の大半は失われていました。しかし、住居跡に伴う可能性のある柱穴や後期の貝層などの新発見もあり、北貝塚における後期集落を考える上での重要な成果が得られました。

2.令和7年度の調査

第18次調査3か年目にあたる令和7年度の調査は、令和7年9月17日(火)~11月29日(土)の日程で実施しています。今年度は、令和5~6年度の調査で垣間見えてきた。北貝塚の後期集落に焦点を当て、柱穴群と遺物集中地点の精査に注力していく予定です。果たして、後期の遺構は存在するのか。これまで不明瞭であった北貝塚における後期集落の解明に向け調査していきます。

なお、調査期間中の発掘実施日には、学芸員(発掘調査担当職員)による現地ガイド「フィールドトーク」を企画しているほか、調査再守備の11月29日(土)には「加曾利貝塚発掘調査現地説明会」の嫉視を予定しています。

千葉市教育委員会生涯学習部文化財課 服部 智至