【展示解説会】加曾利貝塚とその成り立ち(加曾利貝塚)

加曾利貝塚では、オレンジのベストを着ているボランティア解説員の方が、加曾利貝塚や縄文時代の生活など、様々な解説を無料でしてくれるということだったので、飛び込みでお願いしてみました。

尚、一人でガイドさんを占有できるという神展開、解説を軽くまとめてみたので、動画でも文章でもどうぞ!

加曾利貝塚について

縄文時代の遺跡で「特別史跡」に指定されている遺跡は、全国で4カ所、「三内丸山遺跡(青森県)」「大湯環状列石(秋田県)」「尖石石器時代遺跡(長野県)」、そして「加曽利貝塚(千葉県)」、とても学術的に価値が高い遺跡ということで、大切に守られています。

そんな「加曾利貝塚」ですが、「北貝塚(約5千年~4千年前)」と「南貝塚(約4千年前~3千年前)」の2つの貝塚で構成されています。

貝塚に含まれている貝の種類は約60種類、ポピュラーなところだと、ハマグリ・アサリ・シオフキガイ・カキなど、だけど全体の約85%くらいはイボキサゴという小さな貝で構成されています。(イボキサゴは小さすぎて食用には向いていないので、出汁とかに使われていたのではないかとのこと)。あと、南加塚の特徴としては、イノシシ・シカなどの獣の骨が多く混じってくるんだとか。

貝塚というと、よく「ゴミ捨て場」と思われているけど、実は単なるゴミ捨て場ではなく「モノ送りの場(再生を願いながら積んでいく場)」とされていて、故人や飼っていた犬なども一緒に積まれていた場所だったらしい。一種の祭祀的な感じ。

日本全国の主な貝塚

日本にある主な貝塚は、全国で約2400カ所。北は北海道から南は九州や沖縄まであるけれど、日本海側は急峻な海なのに対し、太平洋側は比較的遠浅な海が多いため、太平洋側に多い傾向があり、特に湾沿いに集中している。(東京湾周辺に約800の貝塚がある中で、潮周りの影響で特に千葉県に多く、約120もの貝塚が千葉市にある。)

中でも有名なのが大森貝塚で、明治10年にアメリカ人のエドワード・シルベスター・モースが日本で初めて考古学的な発掘調査を行ったということで知られている。(アメリカで貝塚の発掘経験があったらしい。)因みに、日本人だけの発掘調査は明治15年が初だそう。

縄文海進と縄文海退

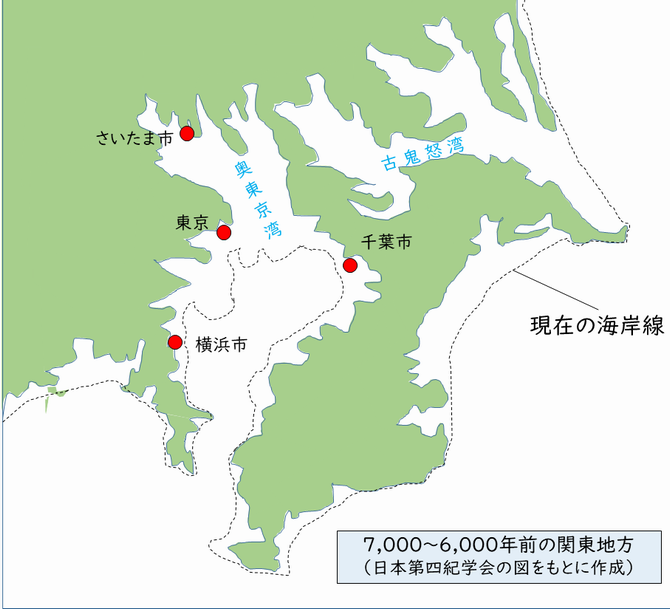

旧石器時代は氷河期真っ盛りだったので、今よりも海水面が120mも低かったため、植生は針葉樹がメイン。旧石器時代の人々は、定住せずにナウマンゾウやヘラジカなどの大型動物を追い流動生活をしていた。

約1万6千年前~1万5千年前に温暖化が始まり、1万年くらい前には植生が針葉樹から広葉樹へ変化。そして、約6千年前にはさらに海水面が内陸へと進んだ。これがいわゆる「縄文海進」というやつ。でもって、温暖化してくるとナウマンゾウやヘラジカなどの大型動物がいなくなり、シカやイノシシなどの中型動物が主流になったそうな。

植生が広葉樹になったことで、木の実が採れる、海産物も利用できる、シカやイノシシなどの中型動物も獲れる。「お、ここいいじゃん!」「ほな、流動生活を辞めて定住生活をしましょか。」ということで、竪穴住居を作り、その結果、残されたのが貝塚という訳である。

その後、今度は寒冷化が進み、縄文時代後期(約4千年くらい前)に現在と同じくらいの位置まで海岸線が下がってきて落ち着いたんだそうな。

日本列島の歴史

千葉市に人が住み始めたのが約3万円前、ひと昔前は「日本列島ができたのが約3万8千年前」と言われていたが、広島の方で約4万2千年前の石器が見つかったのこと、とはいえ、今のところ、変わらず「3万8千年前が日本列島誕生の時代」とされている。

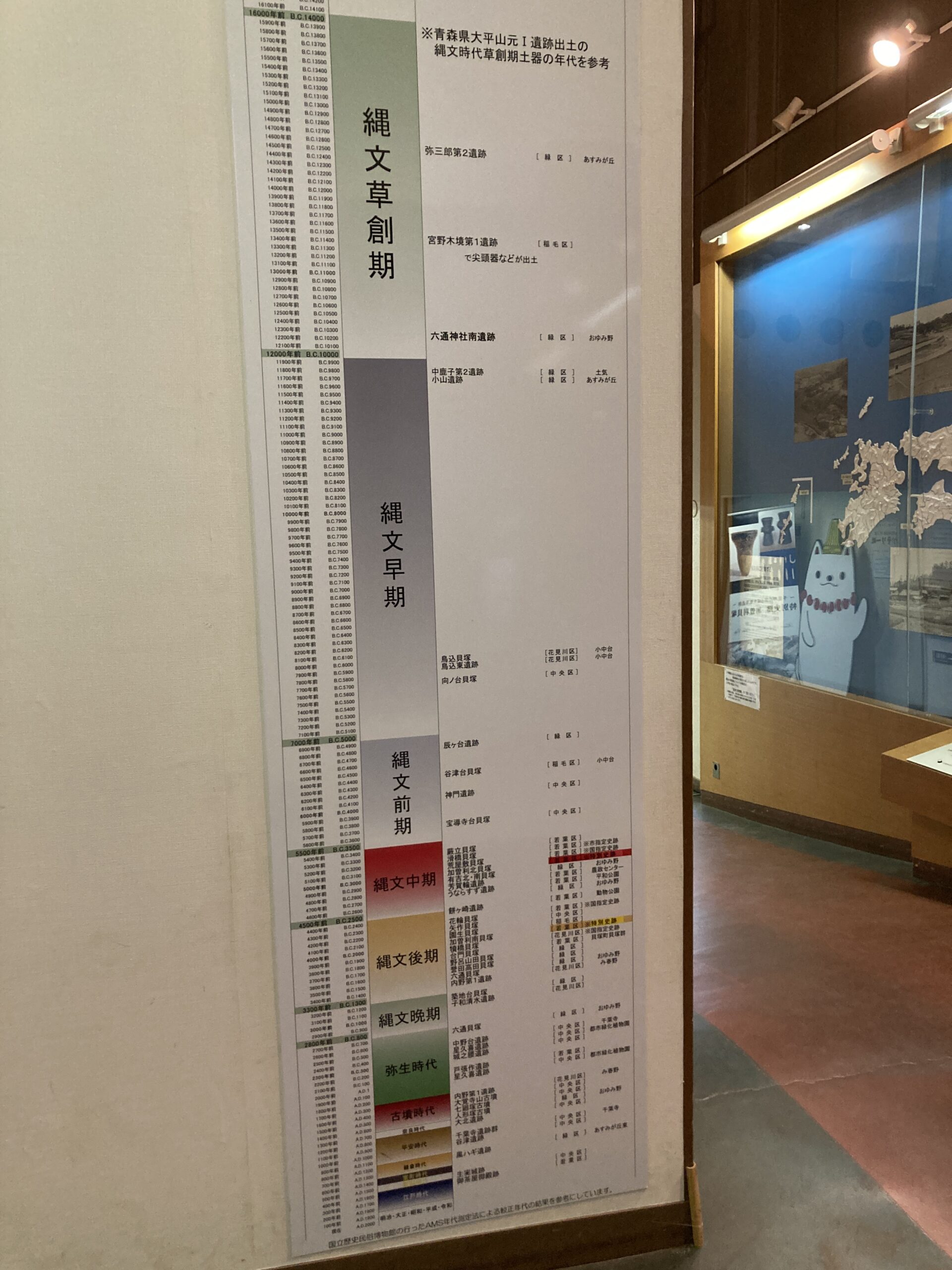

縄文時代が始まったのは約1万6千年前で、青森県の「大平山元遺跡」というところで土器が発見されている。縄文時代は土器の形と文様で「草創期・早期・前期・中期・後期・晩期」の6つに分類され、加曾利貝塚の北貝塚は縄文時代中期、南貝塚は北貝塚より千年くらい後の作られた。

因みに、日本列島の歴史を24時間に置き換えると、旧石器時代と縄文時代だけで21時30分くらいになるらしい。

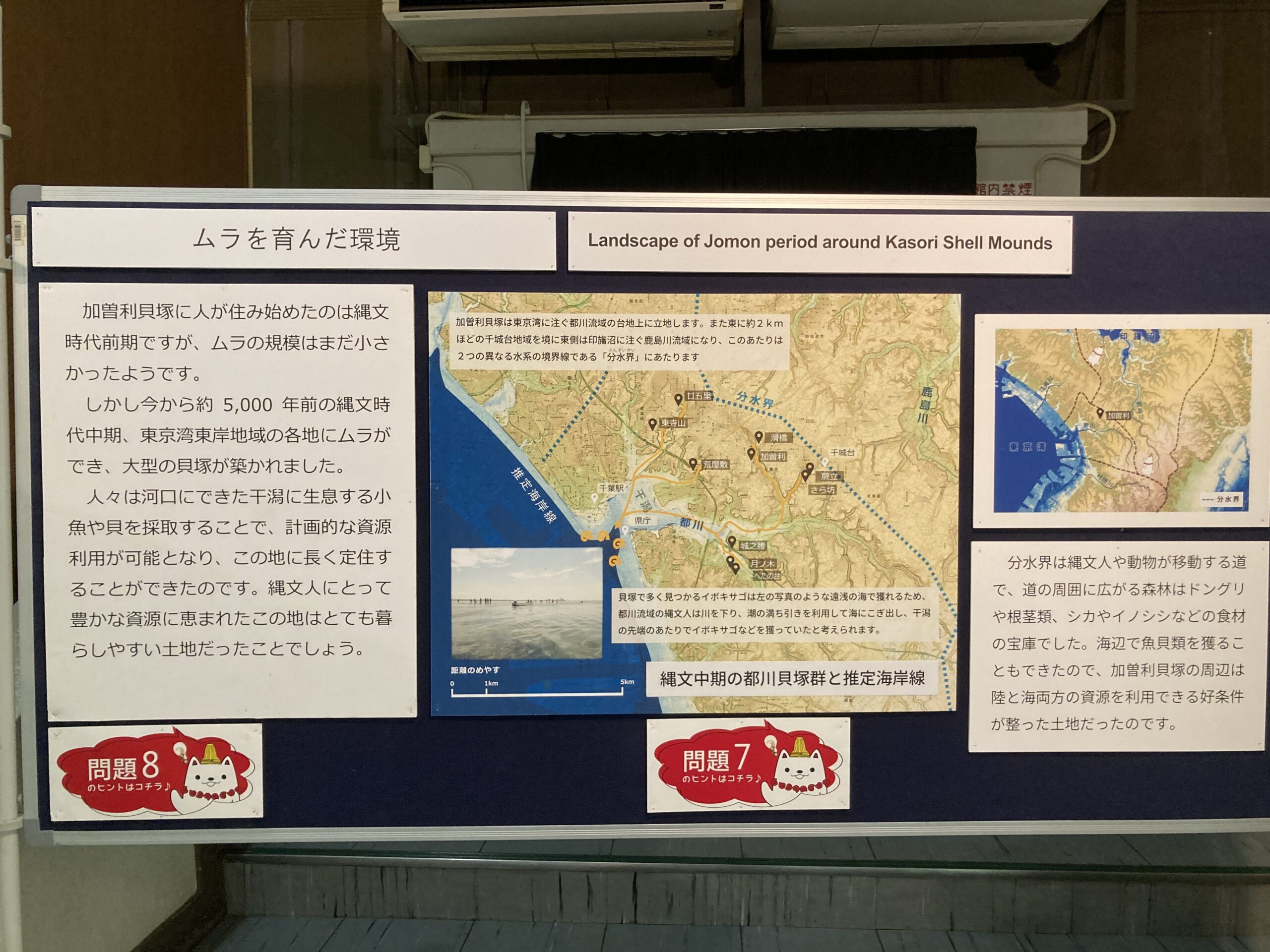

加曾利貝塚の位置

加曾利貝塚は、坂月川の側にあり、川を下っていくと都川に合流して海へと繋がる。加曾利貝塚に住んでいた縄文人が貝を採っていたのは大体その辺りで、海からは約6kmも離れたところに位置している。海からは遠いところにあるけど、約30mの高台で日当たりが良く、川が近くて、木の実も採れて、湧き水もある好立地。丸木舟とかを利用して海へ出ていたらしい。因みに、そういう貝塚を「ムラ貝塚」と呼ぶんだとか。

尚、海の近くの貝塚は「ハマ貝塚」と呼ばれていて、ハマ貝塚の典型的な例は東京の北区にある「中里貝塚」という貝塚で、貝の量では日本一で国の史跡に指定されている。縄文時代の「水産加工場」と大々的に報道された。