【展示解説会】地中からのメッセージ②『ー古墳・古代・中近世ー』(房総の村)

公益財団法人千葉県教育振興財団の設立50周年記念展「地中からのメッセージー古墳・古代・中近世ー」に行ってきました。どうせ行くなら、ちゃんと解説をしてくれる日にということで、展示解説会へGO!

動画が長いので4分割で、興味深い点だけ文章にしてみてたんだけど、全部見る場合は動画でということで♪

鍛冶について

古墳時代になると、日本列島の各地で本格的な鉄器の生産が始まったとのこと。驚いたのが今回展示されていた遺物は八千代市の「沖塚遺跡」というところから発掘されたものということ、ちょっと調べてみたら、近所の「黒沢池近隣公園」の辺りだった。そんな近くに珍しい遺跡があったとは、まったく知らんかった。

細かい鍛冶の話やなんやは動画を見るとして、近所の公園、ちょっとした空き地、原っぱ、宅地のど真ん中、学校などなど、知らないだけで「実はすごい身近に面白そうな遺跡や遺物はあるのかもしれない」と思った。

土器編年

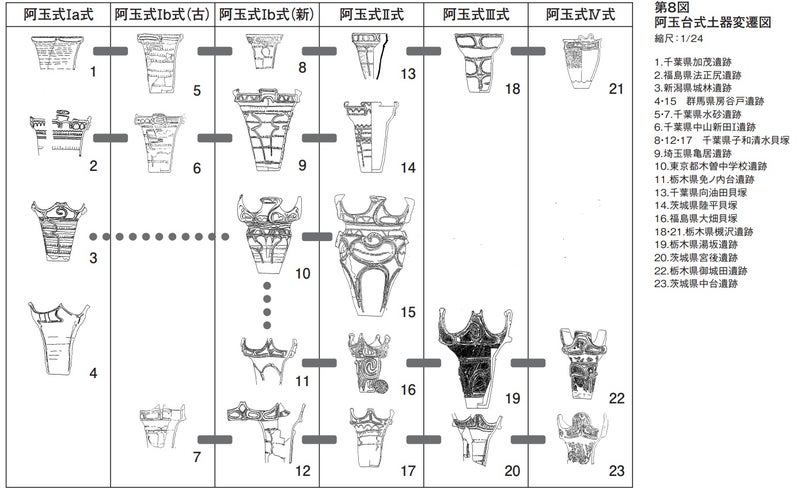

遺物の形態や文様などから、その遺物が作られた時代を導き出す手段として使われるのは「編年(へんねん)」、よく発掘現場で先生が「この土器は〇〇時代中期の土器で~」なんて言っているや~つ。遺物の形や文様には、それぞれの時代や地域の流行り廃りがあって、それらを年代別に分けて整理したのが編年なんだけど結構マニアック。

前に村松先生が解説してくれた「阿玉台式土器」なんかも、形状や文様から時代を言っていたけど、そういうやつですね。

ただ、同じ「阿玉台式土器」でも、更に細かく分類することができるので、そこまで覚えるとなるとマジでヤバい。

多分、大学で考古学とかを先行していると「頭に入れなくてはいけない知識なんだろうなぁ」と思うけど、めちゃくちゃ細かいので「徐々に覚えて見分けられるようになっていけたらいいかなぁ」くらいの感覚で!動画でも先生が編年で土器の解説してくれているので見てみて。