【博物館】ポケ活からの明治大学博物館(明治大学博物館)

浜離宮でのポケ活からの流れで、明治大学博物館に行ってきました!

明治大学博物館は、建学の精神である「権利自由」「独立自治」にもとづき,博物館としての学術研究の成果を公開し,みなさんの学習に供することを目的としていて、3つの部門があり,それぞれ異なる由来をもっているらしい。

商品部門は「商品博物館」を前身として商品を通した生活文化のあり方を,刑事部門は「刑事博物館」を前身として法と人権を考えます。考古部門は「考古学博物館」を前身とし,人類の過去と多様性を取り上げているんだそうな。

というわけで、早速観てみよう。

商品部門(商品博物館)

まずは、日本の職人が作ったモノや伝統工芸品的なモノの展示。庶民の憧れ的な商品だったり、実際に高級だったりするものが並んでいる。

最新のテクノロジーーを詰め込んだものというよりは、戦後など当時、日本の成長を支えた一般的な商品が並べられている。ワイには正直よくわからんが、こういった商品と時代の流れを組み合わせた学問を専門としている人も世の中にはいるのだろう。

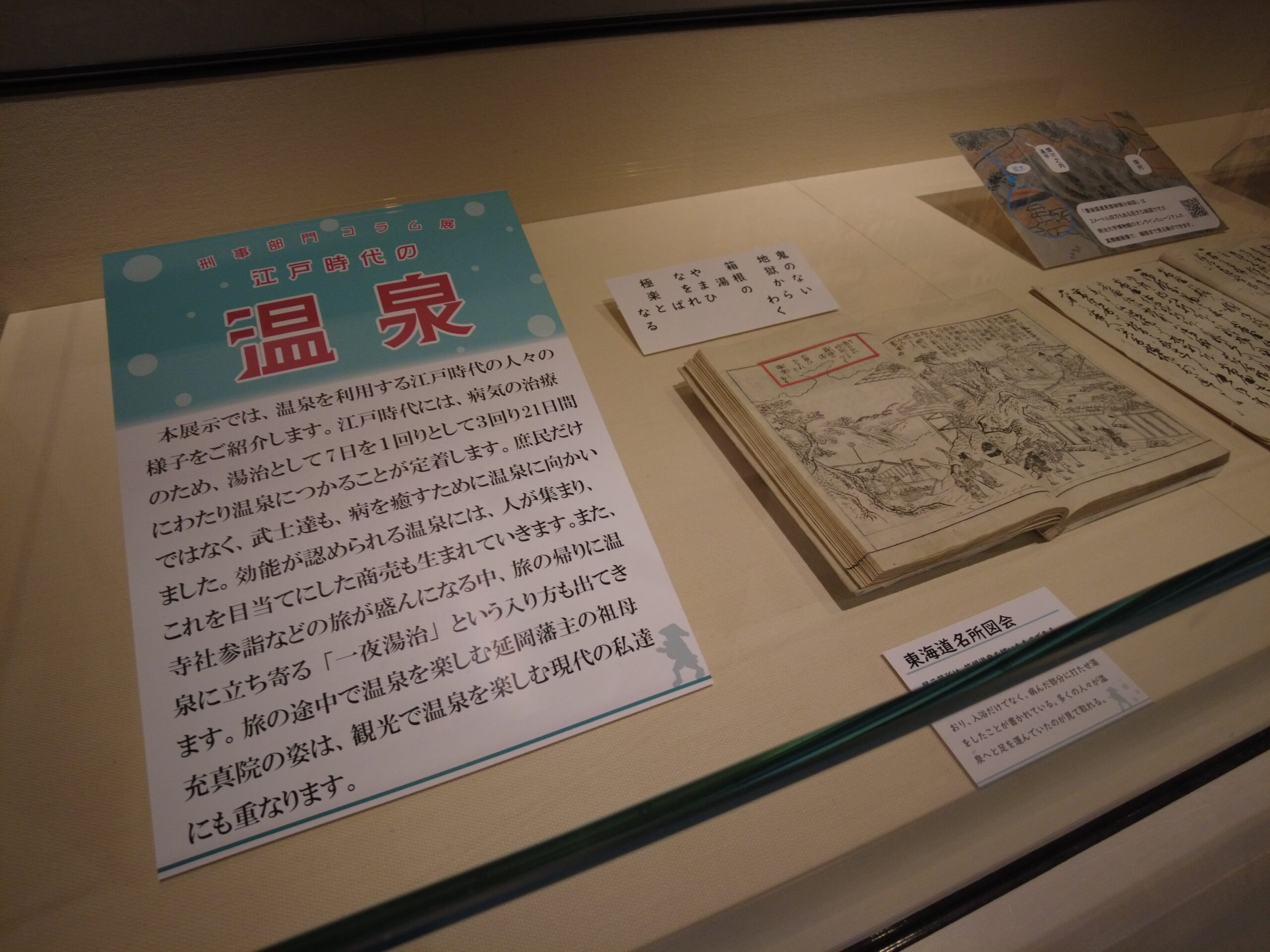

【江戸時代の温泉文化】

そんな用品部門の中でも、ひときわ大きく取り上げられていたのが温泉文化。江戸時代の温泉文化や温泉を中心に発展した宿場などについて解説されている。今回は温泉系の展示だったけど、多分たまに入れ替えるんじゃないかな?

昔ながらの日本の文化を象徴する、陶磁器・漆器・竹木工品・染織品・金工品・和紙と筆など、日本の文化や商品が好きな人にとっては、興味深い展示なのかもしれない。

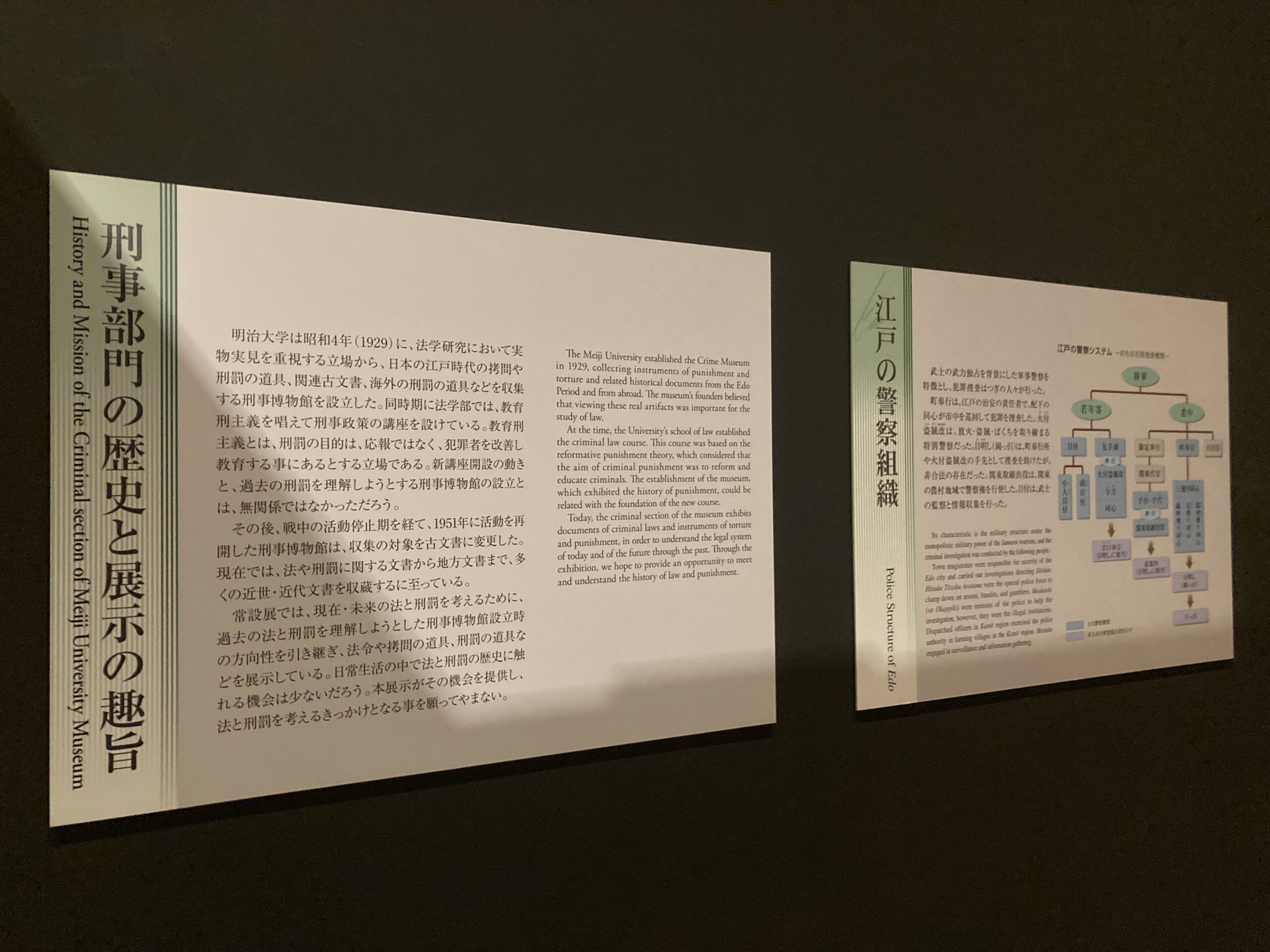

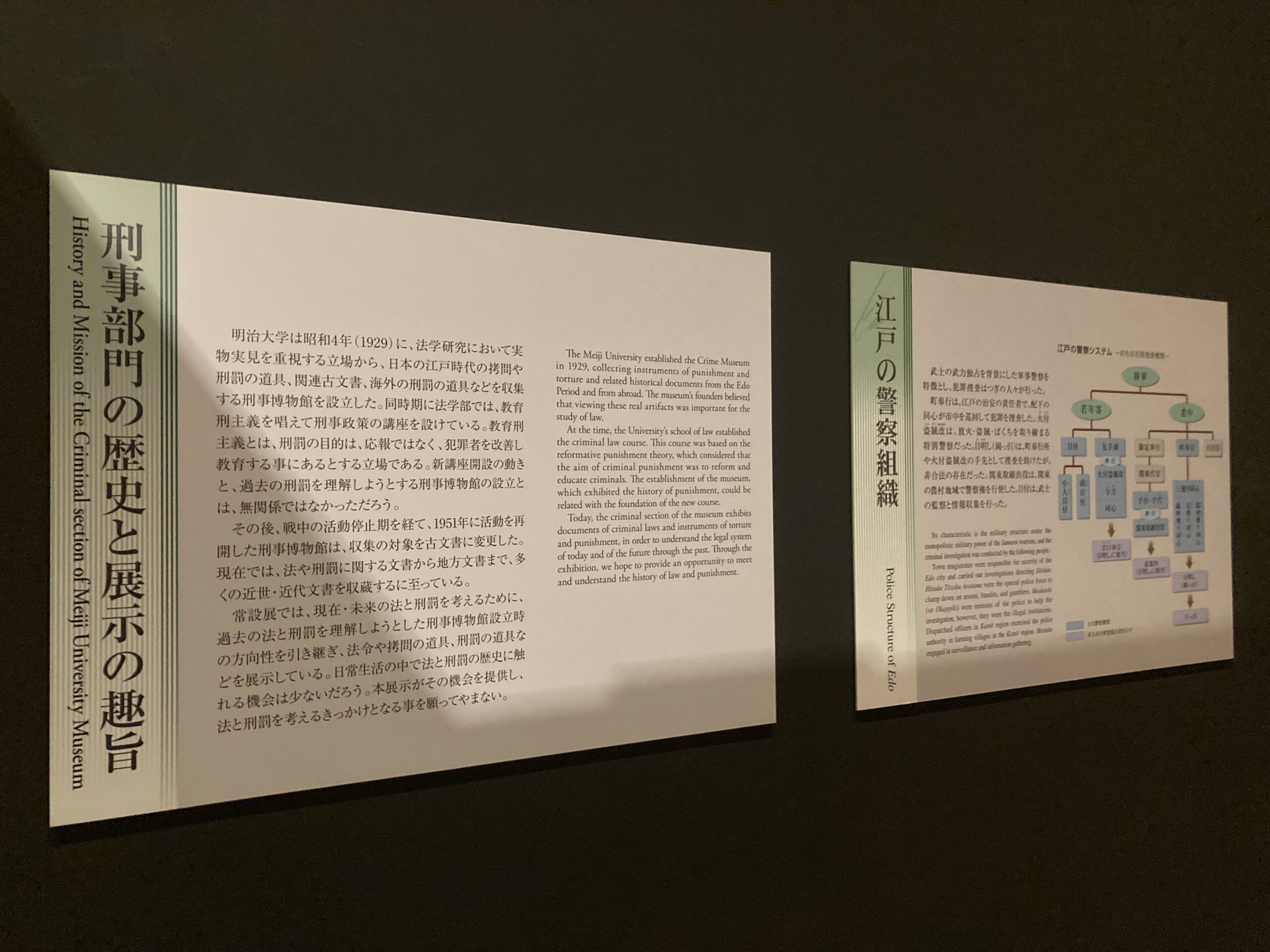

刑事部門(刑事博物館)

つづいて、日本や世界の法や刑罰を展示した刑事部門。江戸時代の司法制度から当時の刑罰、海外で使われていた処刑道具のレプリカなどが展示されている。商品・刑事・考古の中では、見た目的に一番分かりやすいので、子供は好きそう。

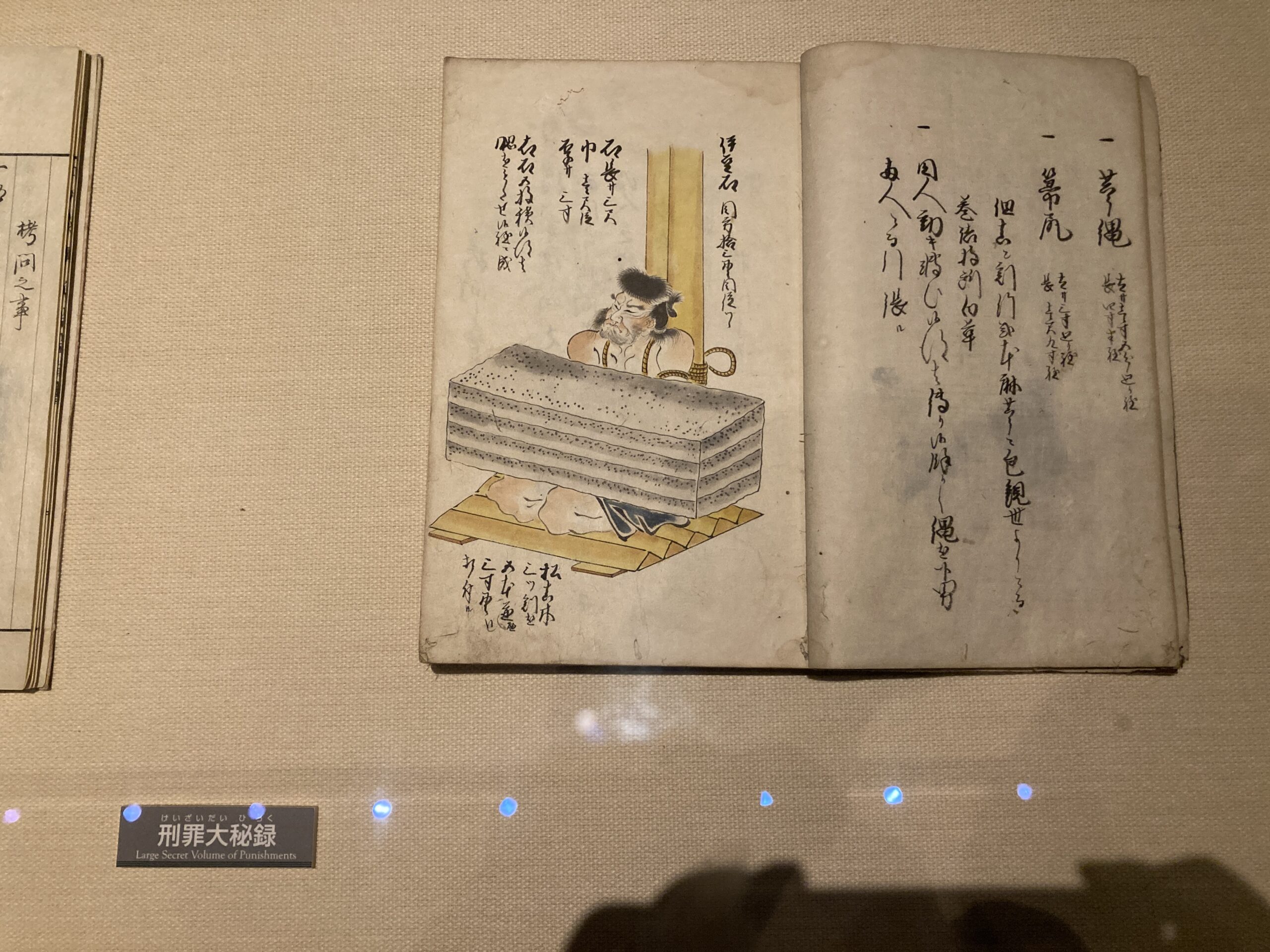

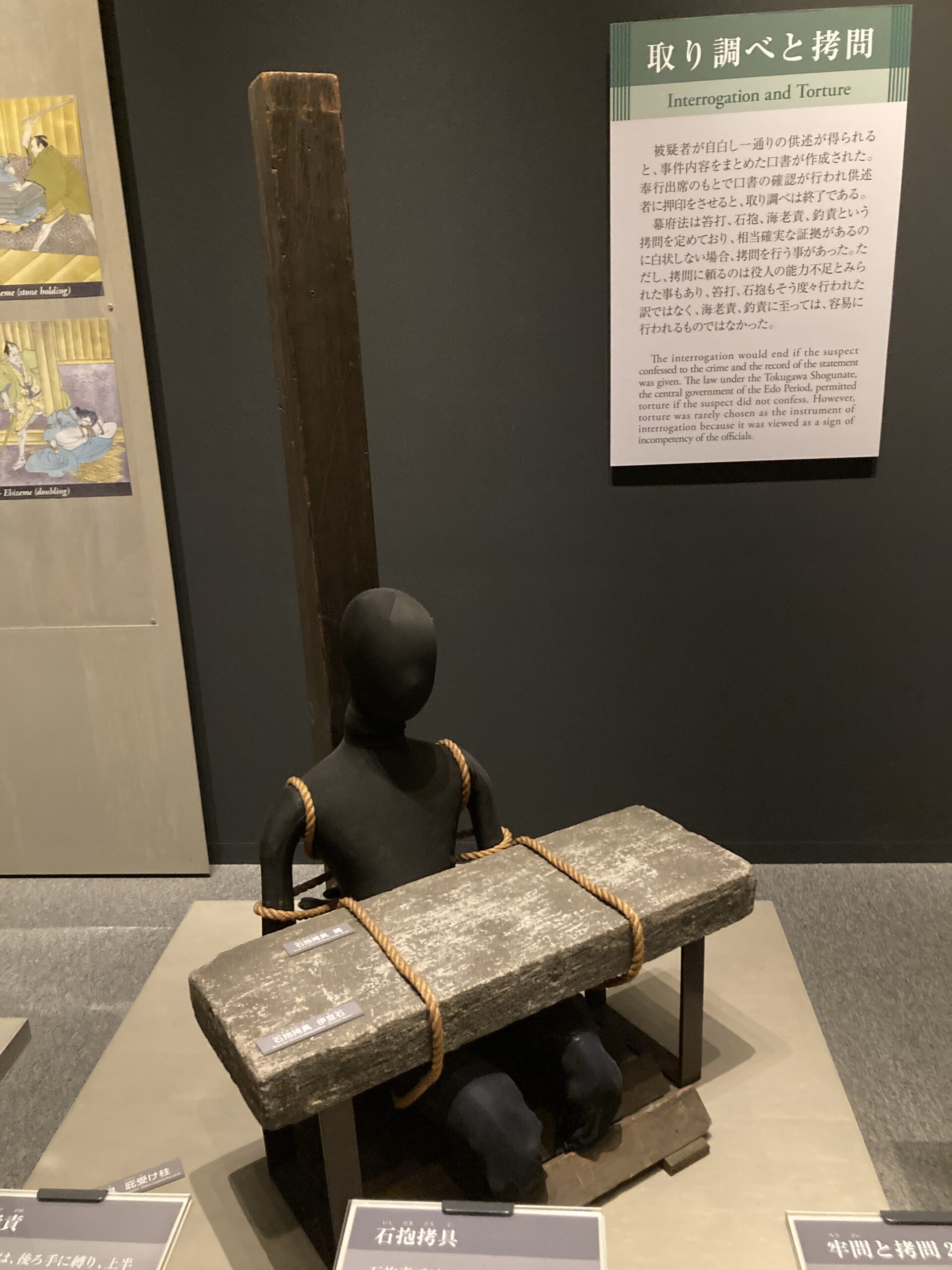

【江戸時代の取り調べと拷問】

江戸時代のと調べといえば、時代劇の大岡越前とか、なんか下手人が正座してお奉行様が取り調べをしている図を思い浮かべる。現代の取り調べとは違い、罪を吐かせるために拷問を加えるなどの手荒なこともされていたらしいが、拷問に頼るのは腕のない証拠と見られていたこともあり、実際にはむちゃくちゃ行われていたわけではないそうだ。

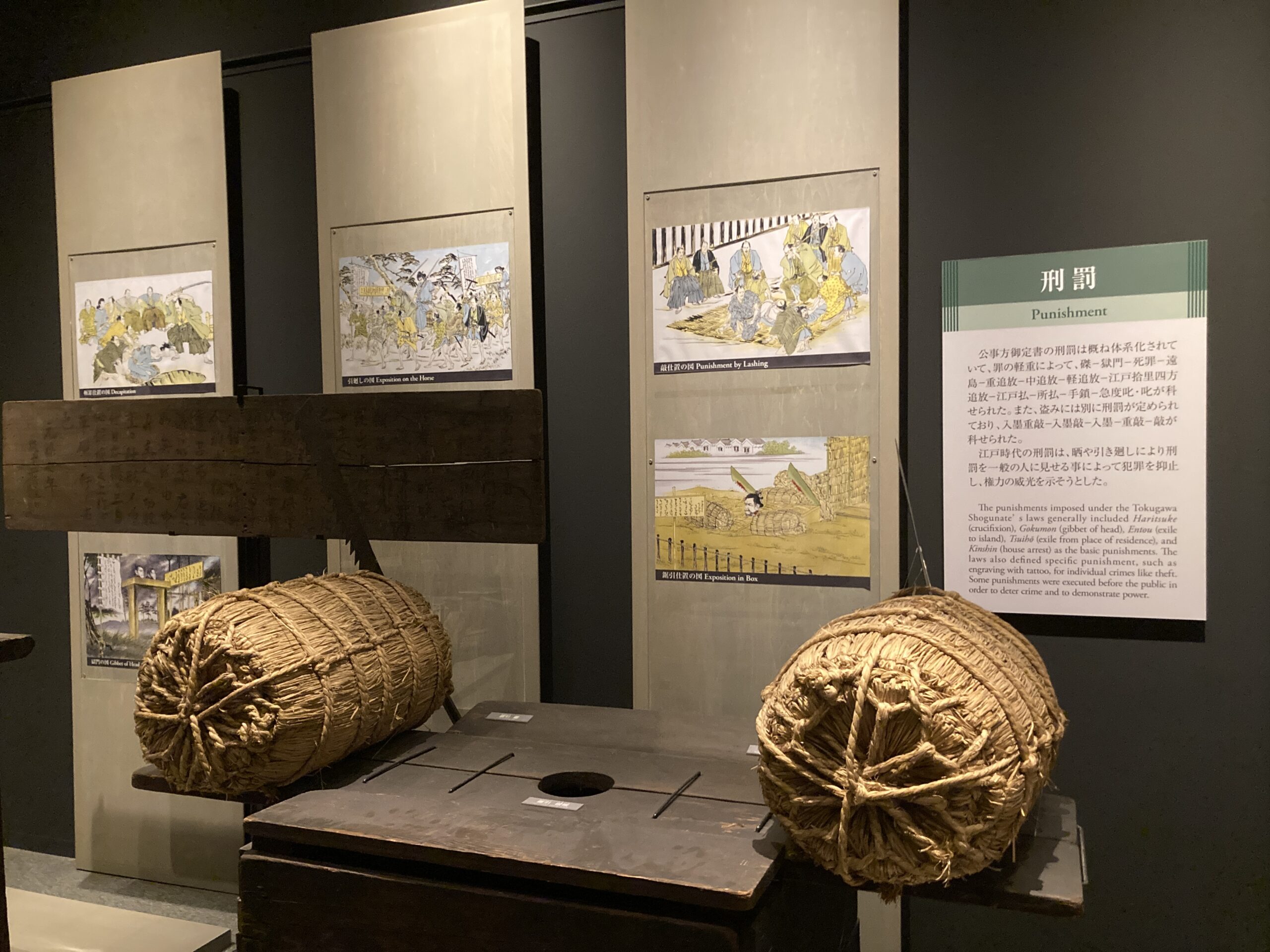

【江戸時代の刑罰の様子】

尚、江戸時代の刑罰は「罪を犯すとこうなるぞ」という見せしめの意味もあったので、受刑者が晒される刑罰が多く、磔や引き回しなど、見せしめの刑が多かったそうな。

【明治以降の死刑】

尚、明治以降は死刑のやり方が絞首刑に一本化され、それは現在でも残っている。

【海外の刑罰の道具(ギロチンと鉄の処女レプリカ)】

ギロチンで処刑された女王として最も有名なのは、フランス革命期のマリー・アントワネット。今でも映画や漫画などの題材としてお馴染のやつですね。鉄の処女は中に針がついた刑罰の道具。昔は処刑道具と思われていたが、現在の研究では処刑道具ではなく「恥辱刑の道具であったのでは?」と考えられている。どちらにしても痛そうだけどね。

考古部門(考古博物館)

いよいよ本命の考古部門。明治大学博物館の考古部門は旧石器時代の展示が充実しているイメージ。いろいろな博物館がある中で、縄文時代や弥生時代や古墳時代の遺跡や出土品を展示している博物館が多い中、旧石器時代の出土品や編年まで紹介しているところは少ない印象。

旧石器時代

【岩宿遺跡から出土した石器類】

岩宿遺跡は、群馬県みどり市にある旧石器時代の遺跡で、1946年に発見された日本初の旧石器文化の実証例。相澤忠洋氏がローム層から石器を発見し、その後の発掘調査で土器が使われる以前の時代に日本列島に人々がいたことが明らかになった。国の史跡に指定されており、周辺には岩宿博物館や史跡を保護する岩宿ドームがあるらしい。

【発見の拡大と最初の旧跡時代編年】

土器の編年は知っていたけど、石器にも編年があるとは思わなかった。パッと見ただの石だし、違いなんてあるのかな?

【旧石器時代の遺跡の出土物】

旧石器時代の遺跡は土器がないから、素人が見つけてもよく分からないよね。分かりやすく矢じりとかそういうのが大量に出てくれば分かりそうなものだけど。

【後期旧石器時代の層位編年】

縄文よりも更に昔の時代。想像もつかないけど、今よりも寒くて厳しい環境の中で動物たちを追いかけていたのだろう。現代人は現代人でストレスとか大変だとか、当時の人々は生きるか死ぬかの生活だったわけで、物が溢れすぎている社会と物が少ない社会、どっちが幸せなのだろうか?

【石器作りと石材原産地】

旧石器時代というぐらいだから、忘れちゃいけないのが「石の原産地」。石といっても加工しやすい石とそうじゃない石があるわけで、石器時代に利用されていた石で一番有名なのが「黒曜石」。社会の教科書でもお馴染みのやつ。

千葉県では石がとれなかったので、今現在、千葉県で発掘される黒曜石は長野とか、そっち方面の石が多い。ただ神津島など、太平洋の島からも入ってきていることが驚き。まぁ、旧石器時代は今よりも寒くて海が凍っていたとはいえ、海路でも入ってきていたんだね。

縄文時代

縄文時代は、今から約1万6先年前から始まった土器を有する時代。分類上は旧石器時代の次に長く、縄文土器や土偶といった様々なモノが作られ始めた時代でもある。

【縄文土器や土偶や石棒など】

いろいろな遺物がある中でも、やはり逸品物感がある土偶が個人的には好き。かわいいし。あと最近は土版も面白くて好きかもしれない。簡単に作れそうだしね。

【杉田貝塚貝層標本】

さて、そんな縄文時代で忘れてはいけないのが「貝塚」。日本各地で形成された貝塚は、これまで動物を追いかけて流動的に生活をしていた人々が、流動的な生活を辞めて豊かな地域を拠点に生活をし始めた証拠でもある。

旧石器時代や縄文の初期は氷河期だったので、日本列島の植生は主に針葉樹。そのため、木の実など食べられる植物が少なく、また寒かったので動物もナウマンゾウやヘラジカといった大型の生物ばかりだった。でも、縄文時代になって、温暖化が進み、植生が広葉樹に変わったことで、食べられる木の実が増え、動物もイノシシやシカといった中型の動物に変わり、海の幸、山の幸、動物などの食べ物が以前よりも取りやすくなり、その結果、流動生活をする必要がなくなり、定住を初め、最終的に形成されたのが貝塚というわけだったりする。

なので、貝塚ができたということは、昔の人々の生活様式が大きく変化した証拠であり、そして、彼らの生活の痕跡を残りやすくなったということでもあったりする。

弥生時代

弥生時代と言えば、やっぱり稲作。弥生時代は作物を育てる習慣が広まったため、土地をめぐる争いが増え、その結果、人が人を殺すケースが格段に増えたらしい。実際、縄文時代に比べて、人為的に武器で傷つけられた骨などが多く出土してきている。

あともうひとつ、ポイントとして、稲作が始まり食料の供給が増えたことで、命を落とす人の数が縄文時代に比べて減少したというのも大きい。命を落とす人の数が減るということは、集落内の人口が増えるということで、人口が増えるということは、その分、食料が必要になるというわけで。そうなると、より豊かな土地を求めてのいざこざなんかも増えたはず。

そういえば、なんか昔、世界が100人の村だったら、なんていうのがあったな。その中に「100人の村だったら争いもなくなる」みたいな話があったけど、なんか分かる気がする。

考古学って、遺物や遺構ばかりに興味が行きがちだけど、「昔の人の生活や考え方を知ることで、今の人類がぶち当たっている問題を見て解決策を模索する学問でもある」と聞いたことがある。争いが起こるメカニズムなんかは、今も昔も大して変わらないし、考古学を学ぶことで何か解決のヒントを導き出せるのかもしれない。

【祭祀の道具】

最初は武器として使用されていた青銅製品も弥生時代中期に鉄器が伝わると、徐々にその用途を無くしていき、玉や鏡と同じように権威の象徴として有力者の墓に埋葬されるようになったらしい。更に祭祀の道具として大型化して祭りなどに用いられたのだそうな。

古墳時代

弥生時代を経て、有力者と一般庶民の差が出てくるようになると、今度は有力者を埋葬するためのお墓が権力の象徴として大型化して古墳が作られるようになる。それが古墳時代。古墳の大きさはその土地の有力者の権力の大きさを見せつけるためだけではなく、海外から来た渡来人たちに王の威厳や国力を見せつけるためでもあったんだそうな。

まぁ、今でも万博とか無駄に煌びやかな建物とか建てたりするしね。個人レベルでもSNSとかで裕福な生活を自慢している人もいるし、人間は国家レベルでも個人レベルでも見栄っ張り。持っていることを誰かに見せつけずにはいられない生き物だったりする。ポケモンGOですら珍しい色違いのポケモンを相棒をにして見せびらかす人もいる。そんなところも考古学w

【三角縁神獣鏡】

ここでちょっと鏡のお話を。弥生時代とか古墳時代とか、鏡がやたらありがたがられる時代だったけど、その理由のひとつとして、当時「自分の姿が写ったり、光が反射するモノなどは、神秘的なモノとしてありがたがられる」なんてことがあったらしい。(学芸員さんが解説していたのを盗み聞きした。)

確かに、今でこそ写真だかビデオだかと、自分の姿を映せるものは多くあるけど、昔は「自分の姿がくっきりはっきり見えるなんて凄い」ってなったのも頷ける気がする。更にあの派手派手な装飾に貴重な銅製品。そりゃ凄そうな物にも思える訳だ。あと、今でも鏡には魔力があるなんていうのは、信じられていたりするしね。

そして、ふたつ目の理由として、当時最先端の技術を備え持つ大陸から伝わってきたというのも大きい。なんか納得できる理由だった。

【古墳といえば埴輪(レプリカ)】

古墳といえば、忘れちゃいけないのが埴輪。古墳の上に魔除けとしてびっしり並べられ、時には祭祀の様子や生活の様子を再現するために並べられた埴輪もいる。

そんな中で注目なのが「相撲取りの埴輪」。現代の相撲は競技としての側面が強いけど、古墳時代の相撲は競技というよりは神事としての側面が強い。

中でも有名なのが日本書紀などにも登場する「野見宿禰」。出雲国でめちゃ強いと評判だったのが、この野見宿禰、で、垂仁天皇がその野見宿禰を大和国に招いて当麻蹴速と相撲をとらせ、その結果、蹴速を倒した野見宿禰を天皇がえらく気に入り、野見宿祢は天皇に仕えることになったんだそうな。

そんな野見宿禰が提言したのが「埴輪の制」。それまでは「天皇が崩御された際には支えていた者たちを殉死させていた」が、その風習を辞めさせたのが、この野見宿禰という人だったらしい。(あくまで創作とされてはいる。)