【博物館】現地説明会からの歴博(国立歴史民俗博物館)

神門道乗谷津遺跡の現地説明会からの流れで、国立歴史民俗博物館に行ってきました!

ひとつわかったことは、国立歴史民俗博物館は何かの流れで行くような場所ではないということ、めちゃくちゃ広くて、というか展示物が旧石器時代から現在までなので、軽い気持ちでサックっと見てまわれる場所ではない。多分、ちゃんと見て回ったら数日かかるレベルだわ。現説の後で疲れてたし、途中でカメラの電池切れたし。

というわけで、今回はお気持ち程度に撮ったものを掲載していくことにする。

まずは、埴輪と古代人と原始人がお出迎え、なぜ埴輪だけ人なんじゃいと思いつつ1枚パシャリ!

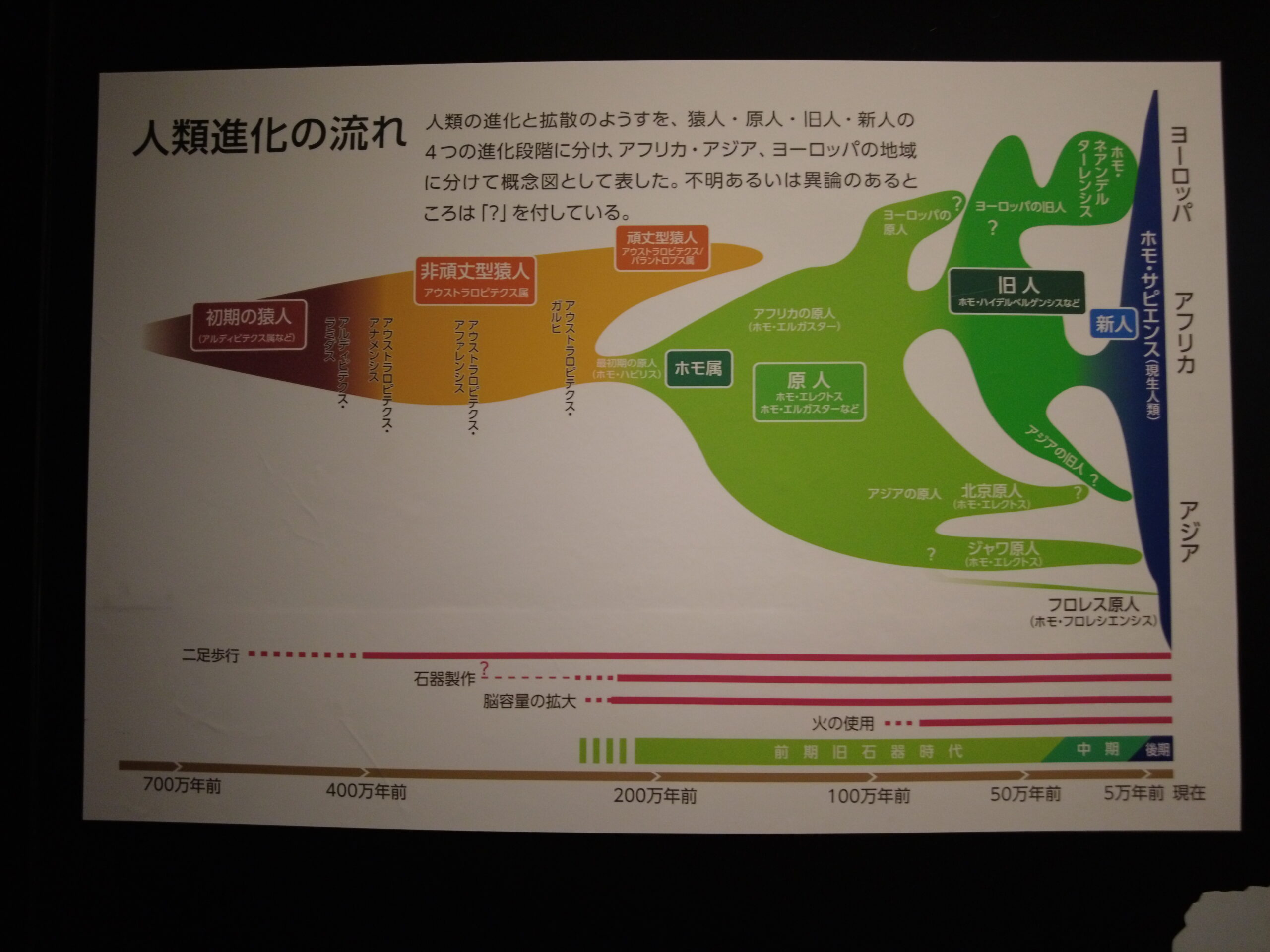

そして博物館らしい人類の進化の歴史、昔、社会の授業では「アウストラロピテクス⇒ジャワ原人・ペキン原人⇒ネアンデルタール人⇒クロマニヨン人」みたいな感じで教わったけど、今の教科書ではどうやら違うらしい。

Contents

旧石器時代の展示物

石器の展示。お馴染みの黒曜石のなんちゃらとかかんちゃらとか、黒曜石はよく探すと駐車場とかに落ちていたしたけど、今でもコロコロ落ちているのだろうか?そういえば、発掘現場にも石が好きなおばちゃんがいる。実は女社長らしい。

縄文時代の展示物

土器コーナーです。土器といえば、縄文時代から奈良平安時代あたりまで、いろいろな土器の進化があるけど、個人的には縄文土器が一番好き。だって、見た目がかっこいいじゃん!というのも、縄文時代はスピリチュアルな感じがあって、時代が進むにつれて実用性重視になって来るから、派手派手の見た目の縄文土器が一番とっつきやすい。子供みたいな理由。他の時代の土器も悪くないけど、家に飾っておくなら、縄文土器が良いです!

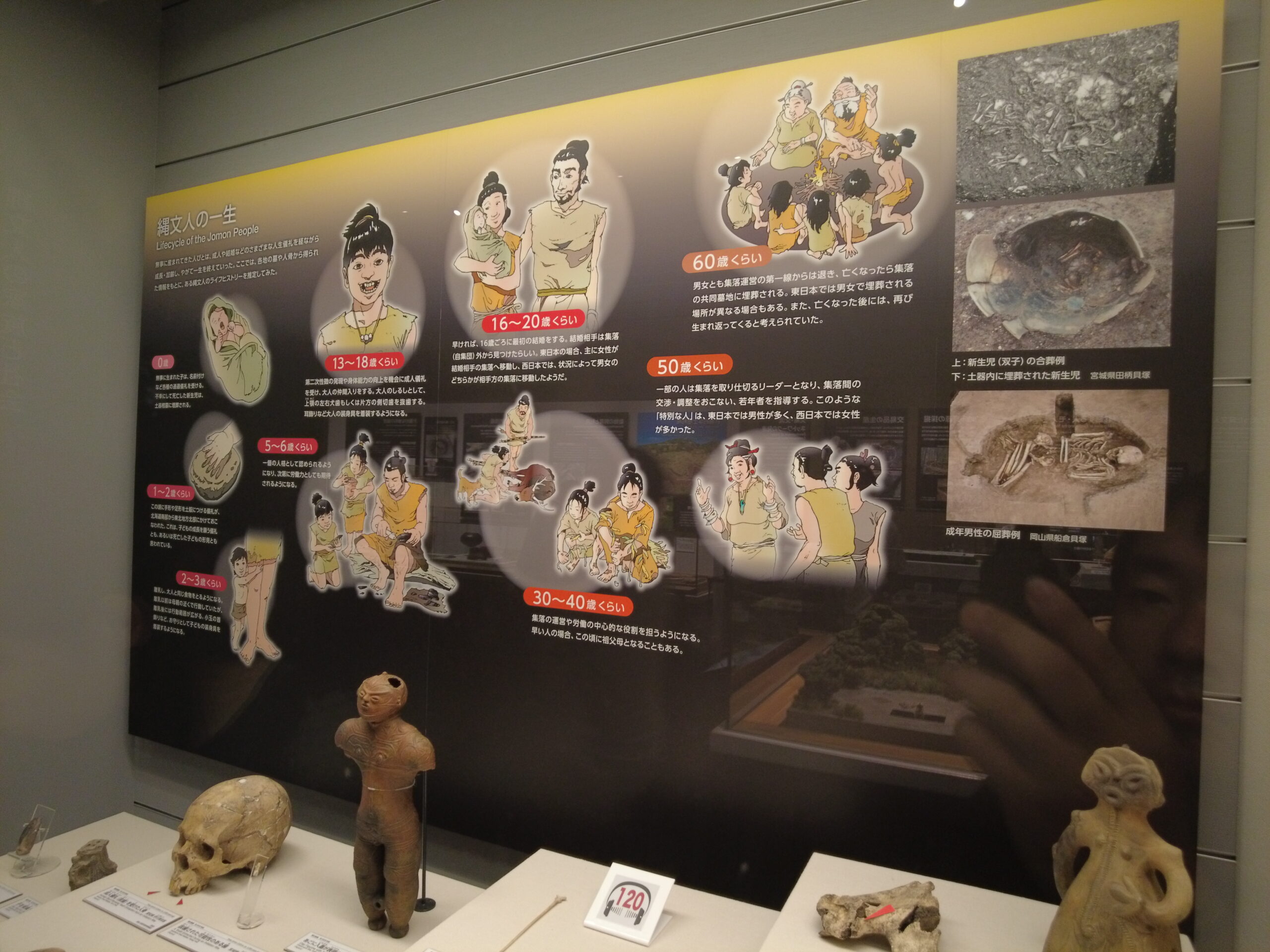

縄文時代といえば、土器と並んで忘れちゃいけないのが土偶。いろいろな遺物がある中で、個人的に一番好きな遺物が土偶。断トツで土偶が好き。土偶って埴輪と違って一品ものって感じがするし、見た目の個性の強さもあるし、スピリチュアルな感じもするし、何より一番ロマンがある気がする。

弥生時代の展示物

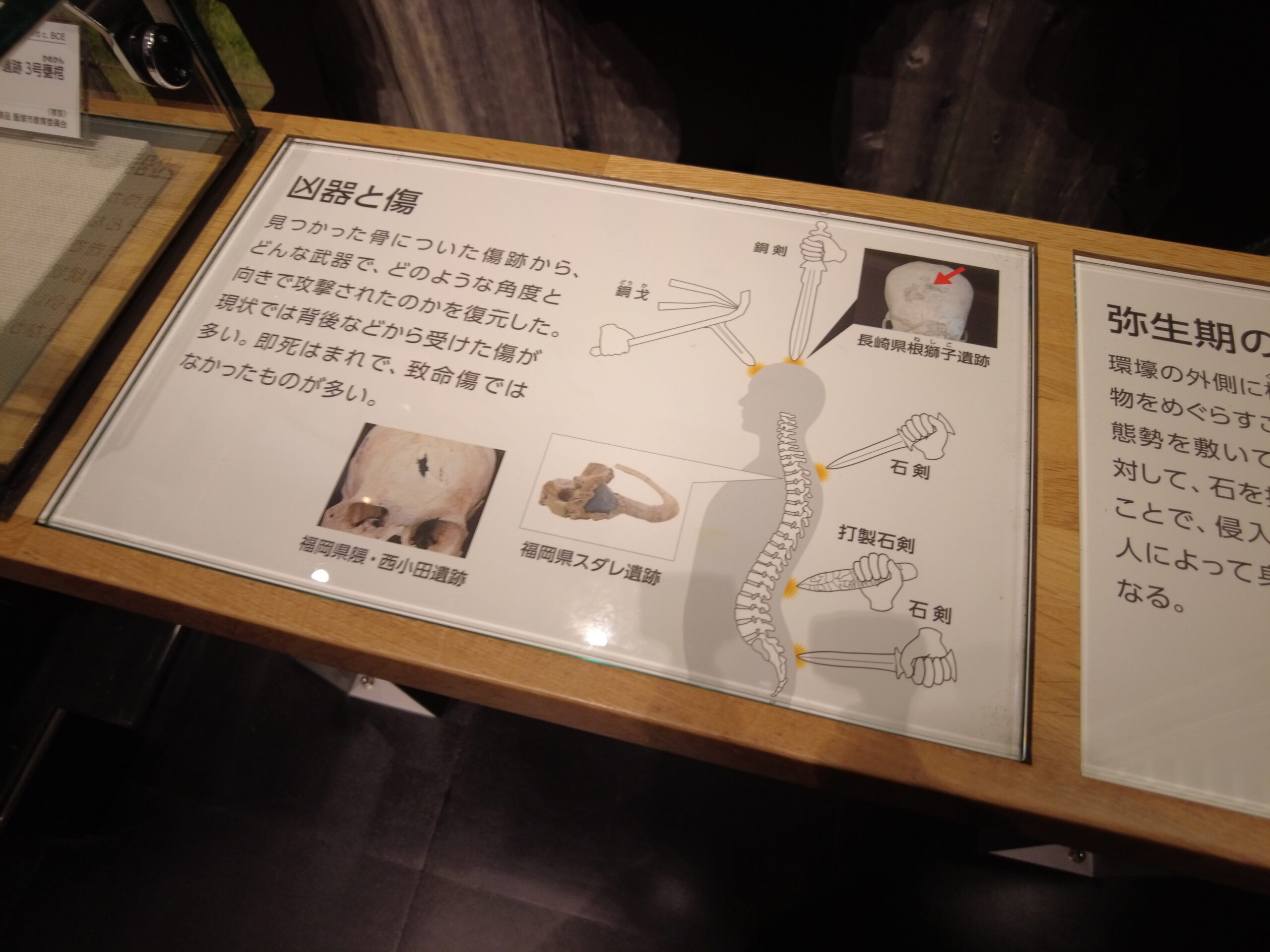

弥生時代と言えば、やっぱり稲作。稲作が伝わる以前と以後では、生活が全く違う。狩りや採集がメインだった縄文時代も中期ごろから定住が定着してきたみたいだけど、弥生時代は作物を育てるための土地をめぐる争いが増えたのも大きい。実際、縄文時代は人が人を殺すことは少なかったみたいだけど、弥生時代になってから人が人を殺すケースが格段に増えたんだとか。

確かに稲作をすれば「あいつのところは米がたくさん採れるのに、こっちは全然採れない」みたいに目に見えて差がわかる訳で、他にもある場所で水田を作って米を育てていたら「上流に他の集落ができて水を独占されてしまったこんちくしょう」みたいなことも起こる訳で、人類の殺し合いに文化は「作物を育てる」というところから始まったんだろう。そう考えると、殺人は富から起こる。

そんな弥生時代なんだけど、もう一つ忘れちゃいけないのが「祈りの文化」。縄文時代にも土偶をはじめ、神様的なものに祈るという風習はあったけど、稲作が始まったことによって「豊作を祈ったり、雨を願ったり、その逆の日照を願ったり」と収穫に向けての祈りが多くなって、シャーマンや巫女みたいな人がこれまで以上にあがめられ、銅鐸みたいな祈りの道具が作られるようになったらしい。

とまぁ、なんやかんやいろいろ適当に書いてきたけど、あれだ、この辺でカメラの電池切れや。もう写真が残ってない。とりあえず、歴博は簡単にサクッと回れるところではないとわかったので、折を見てまたじっくり見に行こうと思う。